首頁>書畫·現(xiàn)場>訊息訊息

中日朝三國學者鼎力校印敦煌古本《楞伽師資記》

法國巴黎國立博物館藏P.3436敦煌古本《楞伽師資記》原卷(局部)

1931年北平待曙堂初版《楞伽師資記》,沈尹默封面題箋

1931年北平待曙堂初版《楞伽師資記》,太虛大師扉頁題箋

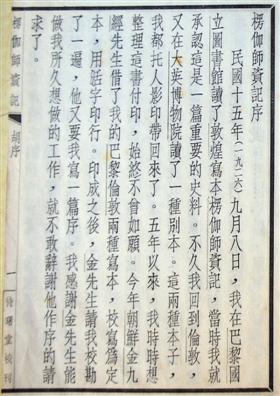

1931年北平待曙堂初版《楞伽師資記》,胡適序言

1931年北平待曙堂初版《楞伽師資記》,正文首頁,署“雞林后學金九經(jīng)校”

《楞伽師資記》是中國內地久已失傳的佛教史書,其內容僅存留于敦煌莫高窟的唐代寫本中,后被斯坦因與伯希和分別劫掠至大英博物館與巴黎國立圖書館。1926年秋,胡適赴歐洲出席“中英庚款委員會”會議之際,在巴黎和倫敦閱讀敦煌卷子時,首次發(fā)現(xiàn)《楞伽師資記》唐代寫本,頗感其內容罕見,史料珍稀,于是自費將其全部影印帶歸國內,以備研究。

事實上,胡適發(fā)現(xiàn)的《楞伽師資記》唐代寫本共有三種,都不是全本,或多或少都有殘缺。此三本中,大英博物館的S.2045與S.4272首尾俱殘,巴黎國立圖書館的P.3436首殘尾全;三本相加,除首部序文略殘外,基本可復原全書面貌。但胡適歸國后,忙于文教事業(yè)與社交活動,并無精力與時間將上述三種寫本加以校勘整理。匆匆五年過去,胡適這一重大學術發(fā)現(xiàn)還只停留在他的日記與論文中,始終未能有一部《楞伽師資記》校印本面市。直到1931年,一位朝鮮學者登門訪求胡適的影印本,該書的校印出版計劃方才開始推進。

這位朝鮮學者名叫金九經(jīng)(1900—1950),原在朝鮮漢城帝國大學任教,于1924年來到中國北京,曾入住“未名社”。1925年至1928年間,他又在北京大學任講師,講授日文和朝文,這期間還曾與魯迅有過交往。但殊不知,金九經(jīng)還曾在日本京都的大谷大學就讀,曾是日本著名學者鈴木大拙(1870—1966)的弟子,一直傾心于佛學及佛教史研究。他之所以能登門訪求胡適的《楞伽師資記》影印本,很大程度上與其師鈴木大拙與胡適在學術的交流共鳴有關。

原來,1930年鈴木大拙用英文寫成《楞伽經(jīng)研究》一書,在英國倫敦出版。不久,他即將此書從日本京都寄贈北平的弟子金九經(jīng)。金又將此書贈予胡適,“請其批評,私意欲期中日學者之互相溝通也。”胡適讀罷此書后,于1931年1月2日復信致金,稱“鈴木先生的楞伽研究,已讀了一部分。他的工作是很可佩服的。有一部分的見解,他和我很相同”,但同時又稱“有些地方,我不能完全同意”。胡適認為,鈴木大拙未看過《楞伽師資記》唐代寫本,得出的學術觀點還不夠全面。同時,胡適也表達了他作為后輩學者的謙虛。正是在這種情形之下,鈴木大拙向胡適推薦金九經(jīng)校印《楞伽師資記》,以便中日兩國學者在學術研討領域有一部可供參考的“定本”。

1931年10月末,鈴木大拙在《大谷學報》第十二卷第三號發(fā)表《楞伽師資記及其內容概觀》一文,為正在校印、即將出版的《楞伽師資記》大為贊嘆。文中寫道:“《師資記》原本,一部保存在倫敦大英博物館,一部藏巴黎國立圖書館……如此,承兩人好意,珍貴的禪宗史從此可供一般讀者閱覽了,學界可稱慶舉。現(xiàn)在,筆者入手的尚非全書,有待胡適親撰序文……”

這里需要說明的是,鈴木大拙提到的《鳴沙余韻》一書,系日本學者矢吹慶輝(1879—1939)編印。矢吹慶輝自大英博物館所藏斯坦因搜集之數(shù)千件敦煌出土古寫本中,摘選有關佛教的古逸經(jīng)典100余件,編為正篇;另將若干稀世墨寶及其他寫本卷子40余件,編為篇外,于1930年印成該書。但該書所收錄的《楞伽師資記》沒有“巴黎本”,因而也并不完整。所以鈴木大拙對在北平即將印成的《楞伽師資記》校印本滿心期待,頗感欣喜。

1931年11月15日夜,胡適為《楞伽師資記》校印本撰寫的序言終于完稿,開篇即提到金九經(jīng)借去影印本校印,又讓他再校勘與寫序的整個過程。原文如此:“民國十五年九月八日,我在巴黎國立圖書館讀了楞伽師資記,當時我就承認這是一篇重要的史料。不久我回到倫敦,又在大英博物館讀了一種別本。這兩種本子,我都托人影印帶回來了。五年以來,我時時想整理這書付印,始終不曾如愿。今年朝鮮金九經(jīng)先生借了我的巴黎、倫敦兩種寫本,校寫為定本,用活字印行。印成之后,金先生請我校勘了一遍,他又要我寫一篇序。我感謝金先生能做我所久想做的工作,就不敢辭謝他作序的請求了。”看來,金九經(jīng)在“事變方殷”的情形之下,“特事特辦”,采取了先將正文校印出來,分頭送至鈴木大拙與胡適兩處,讓他們再校勘一遍之后,方才最終排定正文,再等胡適序言一到,即可付印了。

雖然胡適的撰序終于完稿,但“九一八”事變爆發(fā)之后,因局勢所迫,在北平校印《楞伽師資記》之事仍不得不中止。直到1933年,金九經(jīng)主持的以校印古本佛教史料為主的“姜園叢書”陸續(xù)面市,該叢書中的《校刊唐寫本楞伽師資記》終于在沈陽得以印成。在此之后,《校刊唐寫本楞伽師資記》成為東亞學界在研討佛教史時,普遍使用的一種“定本”,這一版本通稱為“姜園叢書本”。

上述這些史實,后來被日本學者柳田圣山寫入了《胡適博士與中國初期禪宗史之研究》一文中,該文被編入《胡適禪學案》一書,于1975年在日本公開出版之后,漸為東亞學界所熟知。《校刊唐寫本楞伽師資記》乃中日朝三國學者共同促成之成就,也漸成共識。

在《校刊唐寫本楞伽師資記》印成之前,就在1931年底,金九經(jīng)還曾在北平試印過少量《楞伽師資記》特印本;因該書版心處印有“待曙堂”字樣,故此版可稱為“待曙堂本”。該書為16開大本白紙線裝,用仿宋鉛活字精印;封面題箋者為沈尹默,扉頁題箋者為太虛大師;正文之前有太虛大師序與胡適序兩篇。太虛大師是中國近代佛教界泰斗,新佛教運動的巨擘、民國以來佛教革新運動的倡導者。他的這篇序言,尚未見后世研究者披露過,也是“待曙堂本”與“姜園叢書本”在內容上的重要差異之一。太虛大師序言如下:

“比年佛書之備,邁越前代。不惟東流之故籍西返,原典之參驗殊譯。在在恢彉舊聞,而敦煌石室所蘊者之發(fā)見,亦增中外學者不少鉆研之趣。楞伽師資記,則其中之一也。寫本有二,一藏巴黎,二存?zhèn)惗亍┬姓呓鹁沤?jīng),通種種語言文字,而意樂禪宗,得茲記。以其足資禪源之探究,乃精校刊行,并索予為序之。按宗門向傳達摩授慧可楞伽四卷以印心,又傳達磨有二入四行之說。此記皆言之歷歷,惟天寶后禪風寖盛,大抵為道信下牛頭融一流與黃梅下曹溪能一流,遂行五祖后改授般若之說。據(jù)實此宗重行證不崇經(jīng)教,楞伽般若,皆一時方便。此記以宗楞伽故,推四卷楞伽譯者為初祖,降達摩為第二,而自居于玄賾下,要亦為禪宗各派中一支流之說。雖未可準以論斷禪史,然藉以推知開無以前之禪宗內,猶有宗楞伽之一派,則不無足多也。記中載慧可、僧璨、道信、弘忍四師之所說,征引經(jīng)論,發(fā)揮義理,且兼修念佛三昧,頗異后代禪風。故此書之出,當為禪宗一重大公案焉。”

此外,“待曙堂本”在版權頁上明確標示校印時間為“民國二十年九月”,比胡適序言完稿時間尚早兩個月,也從側面印證金九經(jīng)先印古本正文、再等胡適序言的“特事特辦”這一史實。而書后還附有一大頁折疊勘誤表,可見當時印制過程之匆促,更可見校印者的嚴謹盡責。

總之,作為在“九一八”事變前后,中日朝三國學者鼎力促成的《楞伽師資記》校印本——無論是“待曙堂本”還是“姜園叢書本”,都堪為東亞學術史上一樁“公案”。該事件更可視為近代國際文化交流史上的一次特別案例。

編輯:楊嵐

關鍵詞:楞伽師資記 胡適 學者

希臘舉行閱兵 慶祝獨立日

希臘舉行閱兵 慶祝獨立日 以色列對加沙地帶實施報復性空襲

以色列對加沙地帶實施報復性空襲 特朗普宣布承認以色列對戈蘭高地的主權

特朗普宣布承認以色列對戈蘭高地的主權 北約秘書長說希望格魯吉亞早日加入北約

北約秘書長說希望格魯吉亞早日加入北約 中國發(fā)展高層論壇2019年年會在京閉幕

中國發(fā)展高層論壇2019年年會在京閉幕 泰國大選350席分區(qū)議席中為泰黨暫獲多數(shù)議席

泰國大選350席分區(qū)議席中為泰黨暫獲多數(shù)議席 博鰲亞洲論壇2019年年會準備就緒

博鰲亞洲論壇2019年年會準備就緒 也門飲用水供應嚴重短缺

也門飲用水供應嚴重短缺

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅