首頁>書畫·現(xiàn)場>訊息訊息

“理論與實(shí)踐相結(jié)合” 在書法藝術(shù)中的適應(yīng)性探討

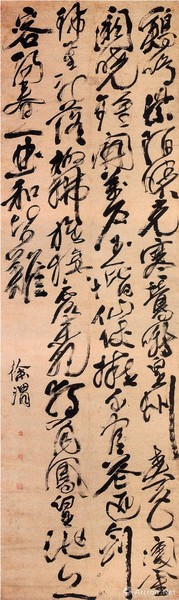

徐渭 作品

對(duì)書法獨(dú)立性的反復(fù)重申是否代表了書法遠(yuǎn)未達(dá)到理想中的獨(dú)立?“書法是獨(dú)立藝術(shù)門類”的準(zhǔn)既定觀念可能或已經(jīng)帶來了哪些無關(guān)書法藝術(shù)本質(zhì)的影響?由于廣義上的書法與文字緣起共生,理論與實(shí)踐在書法視界內(nèi)究竟能達(dá)到多大程度的分離?理論與實(shí)踐相結(jié)合及其類似的思想主張是否真的在書法藝術(shù)中呈現(xiàn)出了較高的適應(yīng)?

思想來源

首先,我們需要簡單梳理一下“理論與實(shí)踐相結(jié)合”的基本思想來源。

“靜觀”的思想在《理想國》里有原初的體現(xiàn)。柏拉圖認(rèn)為理念世界才是真實(shí)的世界,現(xiàn)實(shí)只是理念的影子。木匠造的實(shí)物“床”是對(duì)概念“床”的摹仿。而詩人、畫家所摹仿的就成了“影子的影子”,詩人、畫家所擁有的知識(shí)是蠱惑人心的最次一等的知識(shí),不可以留在“理想國”。這種“摹仿之摹仿”的思想觀念籠罩了西洋哲學(xué)體系兩千余年,使得深諳概念的人執(zhí)掌一切。

首次將實(shí)踐引入認(rèn)識(shí)論的是德國哲學(xué)家黑格爾,認(rèn)為實(shí)踐是認(rèn)識(shí)的必然階段。在《法哲學(xué)原理》序中他提出“凡是合乎理性的東西都是現(xiàn)實(shí)的;凡是現(xiàn)實(shí)的東西都是合乎理性的”,這一觀點(diǎn)也曾被閹割為“存在即合理”。19世紀(jì)30年代,德國資本主義不斷發(fā)展,黑格爾去世后,黑格爾哲學(xué)脫下“官方哲學(xué)”的帽子,分成了兩大陣營。老年黑格爾派力排辯證法,以斷章取義式的“存在即合理”贊頌普魯士的封建專制及封建宗教,為貴族、地主階級(jí)服務(wù);青年黑格爾派認(rèn)為普魯士的封建專制統(tǒng)治真實(shí)但缺乏合理性,試圖從辯證法中找到革命與無神論的支撐,代表了資產(chǎn)階級(jí)的利益。40年代以后,青年黑格爾派因內(nèi)部思想分歧走向分裂,無所不包的黑格爾客觀唯心主義被批判地走向了現(xiàn)代主觀唯心主義和受費(fèi)爾巴哈啟迪下的馬克思主義。馬克思繼承了黑格爾的部分思想,指出了西方哲學(xué)的重理論而輕實(shí)踐弊端,呼吁實(shí)踐的重要性,以實(shí)踐為認(rèn)識(shí)的最終目的。1962年,德國哲學(xué)家哈貝馬斯曾作專著《理論與實(shí)踐》(Theorie und Praxis)來探討二者的相互關(guān)系。

理論的運(yùn)用

在簡要地分析了“理論與實(shí)踐相結(jié)合”的基本思想來源后,我們不妨參看現(xiàn)當(dāng)代的書法理論建設(shè)中對(duì)這一觀念的應(yīng)用。

書法在古代社會(huì)中具有實(shí)用立場,所以任何的古代書論都不是“靜觀的”、在空中的打轉(zhuǎn)的。從客觀上講古代確實(shí)有方便用“書法理論”、“書法實(shí)踐”現(xiàn)象,但實(shí)際上以理論與實(shí)踐兩分的以及實(shí)踐與理論相結(jié)合的思想觀念在古代的書法體系中不可能存在,更不會(huì)有關(guān)于這一問題的討論。

古代沒有純粹的所謂“書法理論家”,書論撰寫者無一例外都是書法的實(shí)踐者,他們都用毛筆寫字;當(dāng)代的書法理論家、批評(píng)家卻不一定積極參與書法實(shí)踐,用電腦打字,不寫手稿。對(duì)于不進(jìn)入書法實(shí)操的理論者,“書法脫離實(shí)用”在概念上完全成立,古人書跡進(jìn)而變成了觀察其所建立的書法本體的監(jiān)控探頭,致使原本人人皆知的書法本體變得愈加模糊。于是,受科學(xué)的、邏輯的、可知論等的洗滌,現(xiàn)當(dāng)代書法理論的宿命、“天職”就變成了盡力祛除古代書論中的修辭與隱喻,將書法用一種純粹的不假修飾的語言講清楚,與文人的、文學(xué)的一切劃清疆界。

所謂科學(xué)的、細(xì)致的分化、分工將使本真的“人”日趨指向“人”所賦予其自身的各種抽象屬性,書法也同時(shí)受之影響,由“人”的書法滋長為“書法”的書法。以被納入高等教育的書法學(xué)科為例,書法藝術(shù)的教育模式可以毋庸置疑地在短期內(nèi)提高書寫水平,是重實(shí)戰(zhàn)的技法訓(xùn)練。純粹的技法訓(xùn)練也有它的不足,所以在美術(shù)學(xué)院的學(xué)科建設(shè)方面一定會(huì)兼顧“理論”與“實(shí)踐”,有理論專業(yè)、實(shí)踐專業(yè)(類似人文學(xué)院、造型學(xué)院),綜合性高校更不用說了。“勞作上手,讀書養(yǎng)心”、“如哲人般思考,像匠人般勞作”等治學(xué)思路也就有了一定的市場。對(duì)于書法的研究與學(xué)習(xí),書論自然是繞不開的閱讀范疇。

但是,書寫行為和書跡可以直接導(dǎo)向書論,書論不能直接指導(dǎo)書寫行為和對(duì)等書跡。古代書論可以部分當(dāng)做文學(xué)創(chuàng)作的母題之一,它同所謂的邊塞主題、閨怨主題毫無二致,可以完全自足,呈現(xiàn)出異質(zhì)的、充滿對(duì)立沖突的完整體系。當(dāng)代論書者的認(rèn)識(shí)高度難以精準(zhǔn)地傳達(dá)向書寫行為本身,反之亦然,對(duì)書法藝術(shù)的較高認(rèn)識(shí)不一定僅僅體現(xiàn)于書論。

傳統(tǒng)與現(xiàn)代、臨摹與創(chuàng)作、晉人尚某唐人尚某,這些成對(duì)概念部分出于對(duì)語言修辭的潛意識(shí)、無意識(shí),與對(duì)仗、八股等文學(xué)上的斫削之美相連,所謂文學(xué)語言上的合理性并不能悉數(shù)合理延展至廣泛社會(huì)領(lǐng)域內(nèi)的實(shí)際情況,近代的白話文運(yùn)動(dòng)就是一個(gè)例證。古代書論是一個(gè)充滿矛盾,富于論爭的理論體系,書論閱讀者會(huì)更多地帶著強(qiáng)烈個(gè)人情感去理解那些模糊的比擬,不會(huì)著力于對(duì)作者的寫作意圖及內(nèi)在情緒作忠實(shí)地闡發(fā)。書論可以為書寫提供大的審美方向、情緒上的感召等等,但無法把握書寫的“度”的問題,崔瑗可以用“放逸生奇”比附草書,但放逸的度、奇的度,是無法加以說明的。由此,古代書論總體上模糊描述書寫技術(shù)的語言特征以提高素養(yǎng)為最終指向,書寫的技術(shù)性問題多指向身教或自運(yùn)體驗(yàn)。

書藝獨(dú)立

由于書法作為藝術(shù)的與文字緊密相連的特殊性,文字誕生與書法藝術(shù)之實(shí)并行而生;書論中的語言修辭,用當(dāng)代人祛魅的價(jià)值觀念衡量,無疑包含了過剩的號(hào)召與說服,存有了辭賦、詩歌化的隱喻。劉安和許慎,一個(gè)認(rèn)為文字會(huì)貶德,一個(gè)認(rèn)為文字可以施教化;一個(gè)禮道,一個(gè)宗儒。可見二者對(duì)文字緣起的說解并非完全基于其問題本身。

約在魏晉以降,書法得到了所謂的藝術(shù)獨(dú)立,評(píng)書論書已成風(fēng)氣,但“認(rèn)識(shí)的高度”而不是“書寫的高度”實(shí)質(zhì)上還是作為書法的制高點(diǎn)或終點(diǎn)。書論實(shí)為撰寫者對(duì)書法的認(rèn)識(shí)高度的展現(xiàn),這種認(rèn)識(shí)一部分來源于書寫經(jīng)驗(yàn)本身,一方面受惠于經(jīng)學(xué)、文學(xué)、釋家、道家等一切同文法、思想相關(guān)的話語體系在“書法”話題下的發(fā)揮與沿異;其前者無疑是根本的、原發(fā)的,但后者是決定性的、壓倒性的。一切產(chǎn)生于書寫行為的自覺或不自覺的審美經(jīng)驗(yàn)與感受,若不能外化為書論或其他什么以文字為載體的語言形式,就很難對(duì)書法產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。盡管刑徒磚、遣冊之類的由文化程度較低的書手所留下的書跡確實(shí)有某些現(xiàn)當(dāng)代美學(xué)層面的藝術(shù)價(jià)值,古代“書家”們也不會(huì)對(duì)其贊頌或取法,這是歷史的事實(shí)。不論“書以人貴”還是“人以書貴”,總之是“人貴”。

百余年來中國大面積受到西方理論的影響,西方的宗教、哲學(xué)體系尤甚。當(dāng)代出現(xiàn)了脫離書寫活動(dòng)的藝評(píng)家,其合法地位獲得于整個(gè)西方藝評(píng)體系,盡管西方藝評(píng)體系不是他們所臆想的那樣能夠完全適應(yīng)中國本土的藝術(shù)環(huán)境。

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:書法 書論 實(shí)踐 藝術(shù)

北京宋莊藝術(shù)區(qū)新聯(lián)會(huì)赴延安地區(qū)培訓(xùn)采風(fēng)

北京宋莊藝術(shù)區(qū)新聯(lián)會(huì)赴延安地區(qū)培訓(xùn)采風(fēng) 卡地亞?故宮博物院工藝與修復(fù)特展亮相故宮

卡地亞?故宮博物院工藝與修復(fù)特展亮相故宮 走進(jìn)塔吉克斯坦納烏魯茲宮

走進(jìn)塔吉克斯坦納烏魯茲宮 也門霍亂病例激增

也門霍亂病例激增 2019亞洲商務(wù)航空大會(huì)及展覽會(huì)開幕

2019亞洲商務(wù)航空大會(huì)及展覽會(huì)開幕 世界園林巡禮——日本大宮盆栽美術(shù)館

世界園林巡禮——日本大宮盆栽美術(shù)館 巴黎圣母院:浩劫之后

巴黎圣母院:浩劫之后

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅