首頁>書畫·現(xiàn)場(chǎng)>訊息訊息

由黃賓虹書信拼湊而成的沈從文致韓登安信札

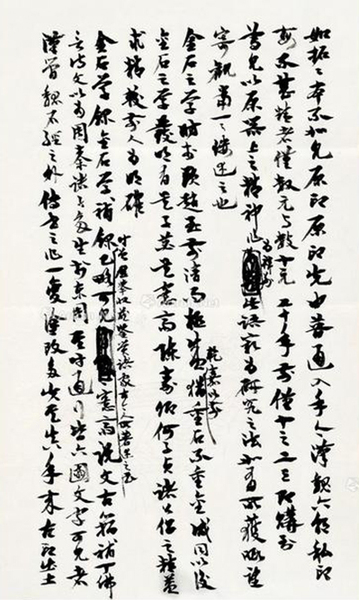

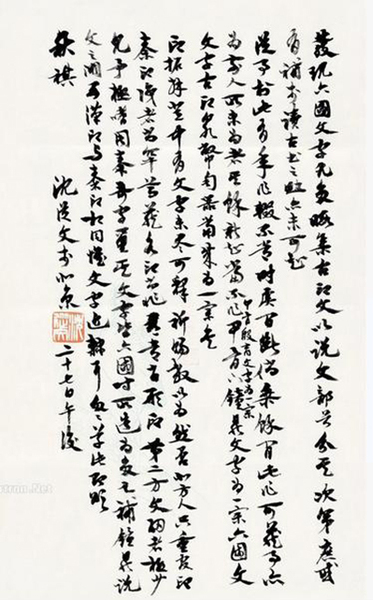

登安先生道鑒:

頃奉手示,聆悉留意篆刻,詢見鄙見,誠欽誠佩。印章當(dāng)有三種玩味。一文字,各因時(shí)代之不同,變遷殊異,其高遠(yuǎn)者為周末六國璽印,文字尤變異奇詭,不可思議;大致有官守,有邦域,有時(shí)代,一國之中皆有不同,多見自能領(lǐng)會(huì)。

書法肥瘦方圓,其易知者有抑揚(yáng)頓挫,可以見筆法之妙;有往復(fù)盤旋,可以見布置之妙,勝于拓石鼓、國山諸碑,可與盂鼎、散盤、晉公簋等觀者,往往而是之。制作周秦漢魏各各不同,煉冶之精,今不如古,今與古較,日見退步,不可強(qiáng)求也。

頃見上海朵云軒拍賣有限公司2017春季藝術(shù)品拍賣會(huì)中,有一封沈從文致韓登安信札(尺寸為31.5×9cm×3,拍品編號(hào)1453)。此札以章草寫就,長達(dá)三頁,論及對(duì)篆刻的意見。全信如上圖。釋文如下——

形式變換,精神貫注,亦以周代為高,秦漢已不及之,無論唐宋。然古今印譜流傳,影印不如原如拓,拓本不如見原印,原印先由普通入手。今漢魏六朝私印,每不甚精者僅數(shù)元與數(shù)十元,二十年前僅十之三二即購到。尊見以原器上之精神作為辨別,此語最合研究之法。如有所獲,暇望寄觀,當(dāng)一一縷述之也。

金石之學(xué),昉於歐趙,至前清而極盛。乾嘉以前,猶重石不重金,咸同而後,金文之學(xué)發(fā)明,有吳子苾、吳愙齋、陳壽卿、何子貞諸公倡之,精益求精,較前人為明確。

《金石學(xué)錄》《金石學(xué)補(bǔ)錄》,時(shí)曾歷舉收藏鑒賞諸家古今人所著述之書,已略可見。愙齋《說文古籀補(bǔ)》、丁佛言詩文,以為周秦諸子多生于東周,其時(shí)通行皆六國文字,可見者漢簡魏石經(jīng)之外,傳世之作一變,涂改多失其真,年來古印出土,發(fā)現(xiàn)六國文字尤多。暇集古印文,以《說文》部首分其次第,庶或有補(bǔ)于讀古書之助,亦未可知。

從事于此有年,作輟不常,時(shí)虞間斷,倘乘余閑,此作可藏,事亦為前人所未為者。其余新知,當(dāng)不作甲骨下。甲骨殷商文字為一宗,鐘鼎文字為一宗,六國文字、古印、泉幣、陶器當(dāng)成為一宗矣。

印拓拜登,中有文字未盡可釋,祈賜教以為然否。北方人只重官印,秦印識(shí)者尚罕。尊藏各印尚非尋常肖形印,第二方文細(xì)者極少見。仆極嗜周秦奇字璽,其文字皆六國時(shí)所造為多,足補(bǔ)鐘鼎、說文之闕。西漢印與秦印相同,惟文字近隸耳。匆匆草此。即頌

秋祺。

沈從文于北京 二十七日午后

我初讀此札,大為吃驚。沈從文雖然中年以后對(duì)金石書畫研究頗深,但我從未讀到過他在一封致友人信函中,如此集中地論述自己對(duì)于篆刻藝術(shù)的看法。如果此信為真,則應(yīng)該是沈從文研究中一個(gè)很重要的新發(fā)現(xiàn)。

但是,韓登安生于1905年,僅僅比沈年輕三歲,且自小研習(xí)篆刻,二十七歲(1932年)時(shí)即加入杭州西泠印社,后曾任該社總干事。韓先生對(duì)金石的研究,絕不亞于同齡人沈先生。韓是否可能如此謙虛地就篆刻問題向沈求教?沈先生是否會(huì)以長者身份對(duì)“登安先生”指示意見?我心中頗有疑問。

再者,這封信札中文字頗有不解處。如第一頁開頭,“頃奉手示,聆悉留意篆刻,詢見鄙見,誠欽誠佩”云云,“詢見”不詞。第一頁最后和第二頁開頭,“影印不如原如拓”一語有誤。第三頁中“其余新知,當(dāng)不作甲骨下”一語莫名其妙。第三頁“印拓拜登,中有文字未盡可釋,祈賜教以為然否”也莫名其妙。但此札字跡,確實(shí)又非常像沈先生所寫。所以我一直不敢對(duì)其真?zhèn)屋p易下結(jié)論,也不敢輕易將其作為研究資料用作參考。

日前偶然翻閱書籍,突然在黃賓虹信札中找到了這件沈從文致韓登安信札內(nèi)容的出處。因此,我可以斷定此札為偽作。

這封所謂沈從文致韓登安信札內(nèi)容,乃拼湊黃賓虹分別致鄭履端、俞叔淵、曹一塵的三封信札而成,可謂費(fèi)盡心機(jī)。黃賓虹三札,均見于浙江省博物館編《黃賓虹文集-書信編》(上海書畫出版社1999年版)。

一、 自“頃奉手示,聆悉留意篆刻”至“當(dāng)一一縷述之也”,襲自黃賓虹致鄭履端札(《黃賓虹文集-書信編》第336頁),但將“詢及鄙見”誤為“詢見鄙見” ;“影印不如原拓”誤為“影印不如原如拓”;“每鈕不甚精者”誤為“每不甚精者”;“公暇可寄觀”誤為“暇望寄觀”。這幾處誤改,致語句不通。

二、 自“金石之學(xué),昉於歐趙”至“六國文字、古印、泉幣、陶器當(dāng)成為一宗矣” ,襲自黃賓虹致俞叔淵札(《黃賓虹文集-書信編》第99頁)。這一段文字也有不少錯(cuò)漏,不贅述。錯(cuò)得最離譜的一句,是將“其獲新知,當(dāng)不在甲骨下”一句誤為“其余新知,當(dāng)不作甲骨下”,使得文意完全不通。

三、 最末一段文字即“印拓拜登”至“惟文字近隸耳” ,全部襲自黃賓虹致曹一塵札(《黃賓虹文集-書信編》第188頁)。

近年來,現(xiàn)代作家信札披露甚夥,為研究工作提供了極大便利,也取得了很多重要成果。各種拍賣會(huì)是信札、日記等新材料披露的重要渠道。但是,隨著科技進(jìn)步,作偽的手段和技巧愈加高明,對(duì)鑒定工作提出了很高要求。商人射利,我們除了譴責(zé),似也無可奈何。對(duì)出現(xiàn)在面前的諸多材料,使用前一定要問明來歷,辨別真贗,慎之又慎。

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:文字 信札 黃賓 賓虹 沈從文

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項(xiàng)目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項(xiàng)目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)官員看好進(jìn)博會(huì)機(jī)遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)官員看好進(jìn)博會(huì)機(jī)遇 聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺(tái)達(dá)撤軍事宜

聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺(tái)達(dá)撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動(dòng)被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長因從事間諜活動(dòng)被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場(chǎng)舉辦“燈會(huì)”

故宮博物院建院94年來首開夜場(chǎng)舉辦“燈會(huì)”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅