首頁>收藏·鑒寶>知識講堂>文玩雜項文玩雜項

也談魯迅致陶亢德信

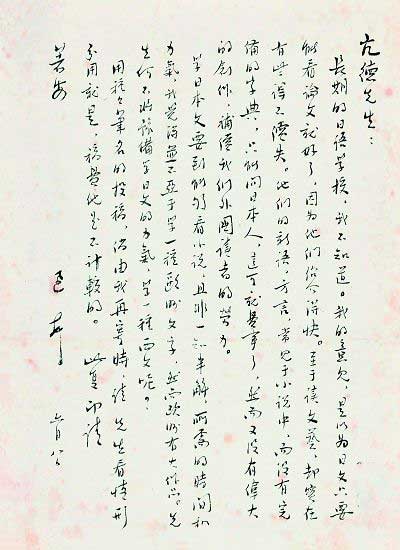

魯迅致陶亢德手札

魯迅致陶亢德手札去年嘉德秋拍“信札寫本”專場上的魯迅致陶亢德函件,“很可能是抄家后沒有發(fā)還的那一封”。遠寓舊金山灣區(qū)的陶老師,記得家里有過一封信,列出了要求發(fā)還的物件清單,當中就包括魯迅的信。和其他蒙在鼓里的局外人一樣,這封寫于1934年6月8日的信來自哪里,她也很想知道。受行規(guī)約束,這件因高價成交引起喧嘩的信札來龍去脈如何,一時間成了謎團。

趙武平

去年嘉德秋拍收槌前一天,遠寓舊金山灣區(qū)的陶老師,接到我的信,回了一個電子郵件,談起“信札寫本”專場上的魯迅致陶亢德函件,推測說“這很可能是抄家后沒有發(fā)還的那一封”。她記得家里有過一封信,列出了要求發(fā)還的物件清單,當中就包括魯迅的信。和其他蒙在鼓里的局外人一樣,這封寫于1934年6月8日的信來自哪里,她也很想知道。受行規(guī)約束,這件因高價成交引起喧嘩的信札,和另外那封同場交易的陳獨秀寫給她父親的信,來龍去脈如何,一時間成了謎團。

目下可見的,自1933年10月至1934年7月為止,魯迅寫給陶老師父親的信,包括去年拍賣的,統(tǒng)共十九封,—— 1978年10月起開始出版、1980年6月出齊的《魯迅手稿全集》八冊書信,完整收錄了所有這些信函的影印件。信札當中最早發(fā)表的,正是陶亢德接到的第一封魯迅回信,收在1972年10月內(nèi)部發(fā)行的《魯迅雜文書信選(續(xù)編)》里,寫信時間是1933年10月18日(魯迅下午收到來信,當晚就回復了),信的注釋說“陶亢德,當時在買辦資產(chǎn)階級文人林語堂主辦的《論語》半月刊任編輯。本函過去沒有發(fā)表過”。此前,無論許廣平先后于1937年和1946年編印的《魯迅書簡》,還是人民文學出版社1958年出版的十卷本《魯迅全集》書信卷,都不曾輯錄任何一封寫給陶亢德的信,——原因是什么現(xiàn)在比較難說,但顯然跟收信人身份敏感有關(guān),尤其是他參與汪偽政權(quán)文藝出版,戰(zhàn)后以“文化漢奸”罪名,被判處有期徒刑三年,上訴后經(jīng)最高法院裁定,改判一年零三個月,緩刑兩年。“文革”后期,由于周海嬰上書毛澤東,請求“出版一部比較完備和準確的魯迅書信集,……一部收入現(xiàn)存全部書信,認真按照手稿校訂過的新的魯迅書信集”獲得批準,從而使得1978年8月出版的《魯迅書信集》,首次不避諱通信者身份,公開了收集到的全部信函,合計一千三百八十一件。這一版書信集沒有注釋,也不注明收信人身份,是1981年版和2005年版全集書信卷的基礎(chǔ),其中的魯迅致陶亢德信,內(nèi)容一樣,注解卻有改變。最新一版的注釋,增補了生卒年代,刪去了上一版注文末句“抗日戰(zhàn)爭時期墮落為漢奸”,改作“陶亢德(1908至1983),浙江紹興人。當時為《論語》半月刊編輯,后又編輯《宇宙風》、《人間世》等”。

以前聽說,陶老師父親聚藏的作家手稿、照片、書簡和字畫,因為“文革”抄家而多有缺失。上世紀八十年代發(fā)還時,在他主編的《宇宙風》上連載的《駱駝祥子》手稿,和一些名人的書簡與文稿雖得收回,但數(shù)目與先前相比,已不可同日而語。不過,對于這次拍賣品的來源,社會輿論并不一致。有聲音說,陶亢德的魯迅書信,建國后多已捐出。至“文革”開始,他手上不會還有魯迅手稿。紹興魯迅紀念館也證明,1953年4月12日,陶亢德捐贈了四封魯迅書信,包括給林語堂的兩封。是否可以就此推論,抄家物資中不再有魯迅書信了呢?

事實難以斷定,但未必沒有別的可能。陶老師也說,“我父親是很早就把書信捐出去的。……但不能排除他讓公家抄了以后還給他。”在她記憶里,“我父親對學習外語很有興趣,他都是自學的。解放后我還記得他找白俄老師教他俄文(我考上北大學英語,他很高興,要和我談如何學英語。可惜我當時沒太理會)。”她故而推斷,“我認為這是他保存這封信的原因。”若真是這樣,“流傳在外僅此一通”的結(jié)果,該是抄家所致,——這封信抄走以后,不知落入何人之手。

說來也是,以“革命”的名義,堂皇抄去的東西,完璧歸趙能有幾許?“這十一年里我認識的人中間,哪一家不曾給‘造反派’或紅衛(wèi)兵抄家?guī)状危坑嘘P(guān)文化的東西哪一樣在‘浩劫’中得到保全?”——還記著巴金這個詰問的人們,自然未免會聯(lián)想起,魯迅通信者趙家璧和金性堯,及其所藏魯迅作品和書簡的命運。

趙家璧說,本來家里藏有魯迅、茅盾、郁達夫、老舍和沈從文等人書信六七百封,包括魯迅書信四十九封。在1966年的抄家中,作家信箋多被當作“黑材料”而沒收,惟有魯迅書簡得以豁免,——造反派說:“魯迅的信是革命的,我們不要!”到了1969年10月,卻又有通知說,“私人藏有革命文物者,都要上繳組織代為保管”,只好把裱裝成冊頁的魯迅書簡,“親自送到紹興路五十四號的連部駐滬辦公室,換來一張代為保管的收據(jù)。臨行時,經(jīng)辦人還安慰我說,但等天下太平,定必原物發(fā)還。”兩年后,上海魯迅紀念館突然派人前來“致謝”,說他“捐獻的魯迅書信,不但數(shù)量多,而且加工裱裝得如此精美,是他們長期征集工作中所從未遇到的”。他開初莫名其妙,稍后迅即無奈明白過來,魯迅的書信,再也不歸他所有了:“但我到此才懂得連部所謂代為保管之說,根本是一派胡言。工、軍宣隊擅自處理私人所有的革命文物,令人氣憤。”

同樣,陶亢德的朋友、同魯迅有過四次通信的金性堯,也“曾經(jīng)以有初版本的《野草》而自豪,對毛邊的《墳》與《華蓋集》等也特別喜歡。還有黃裳先生送我的第二版的《吶喊》,其中還保留著《不周山》”。但五十年后,他的書架上,“已沒有魯迅的單行本和譯作了”。他和許多熟人都想不通:“怎么,連魯迅的著作也要抄得去么?”然而,“事實也就是抄得去了”。

有人會說,要是留有抄家清單的話,遺失物件的去向,就比較容易找了罷。那又怎可能呢?不分青紅皂白的造反派,不會允許被抄家者亂說亂動,更不大會給受害人開收條、列清單——見過一部自印的“文革”日記中,一九六八年五月六日一則,記載了上海出版界抄家活動的詳情,足以展現(xiàn)令人驚詫的一幕:

上午,和劉桂英、洪德林去金兆梓家補抄家,要金搬到汽車間去,將兩間房讓出來。其實,主要是一些書和空的櫥柜,差不多沒有什么東西。(金已快八十,半身癱了,有一個保姆服侍他,還有他金華的一個侄女在。弄來弄去,花了幾乎一個上午,才封了起來。)單位里的抄家物資今天已車出去變賣,資本家李昌允家的相簿、衣架也拿來了,結(jié)果,將照片撕下,把簿子拿去賣。我說,有些東西和相片,以及生活小用品如衣架,可以給他們,反正又不值幾個錢。他們說不行:因為,一還,就會給人印象,似乎是“抄錯了”,“退還抄家物資”了。這也有理。上午,我們抄金家時,就沒有要那些破爛,都讓他們搬了去。我總覺得金大概早已將值錢的東西轉(zhuǎn)移了出去。

“破爛”、“不值錢的東西”,尚不輕易放過,何況文物和字畫呢?“值錢的東西”,除了僥幸發(fā)還的,其他的歸宿,不外是被毀壞,被“變賣”,被收歸公有——或者進入博物館,或者藏于圖書館,甚至歸入“公家人”私囊。有材料說,僅1966年8月18日后一個月,北京被抄家的達十一萬四千多戶:上海從8月23日至9月8日,抄家八萬四千二百二十二戶。到9月下旬,天津抄家一萬兩千戶;從6月至10月初,全國紅衛(wèi)兵收繳的現(xiàn)金、存款和公債券達四百二十八億元,黃金一百一十八萬八千余兩、古董一千多萬件——康生自1968年至1972年,多次前往北京市文管處,攫取古籍一萬兩千零二部,其中不乏宋元版和明版珍本或孤本,而它們多數(shù)原屬運動中落難的知名人士,比如齊燕銘、鄧拓、阿英、章乃器、傅惜華、趙元方和陳夢家。

因為魯迅書簡的拍賣,我忽然記起來,1995年夏天的時候,陪陶老師去黃山,第一次聽她談到亢德先生,和他做雜志編輯的“秘訣”:

對于無名作者的來稿,我們不但不應不看而退或撕,并且對其第一篇來稿還必“從寬錄用”,我有這么一個看法,就是一個作者第一次投稿給你如經(jīng)采用,他以后如有更佳之作定可十九歸你,因為一個作者的投稿,總向曾經(jīng)發(fā)表過他文章的刊物投去。而到了第二三篇投來時,你就嚴格處置,也不至于使他不再來第四五篇,他至少已經(jīng)明白你不是有眼無珠或唯名是用的編輯,后來的投稿不取,大半會歸罪于自己寫得不好。若是第一篇投稿雖有可取之處而你不用,這就如對一個乘興而來滿腹誠意的訪客享之以閉門羹一樣,以后再望他登門拜訪,一定是十拿九不穩(wěn)的了。就我的經(jīng)驗而論,這樣辦法確乎不壞,雖然無從與不如此做的結(jié)果作一比較,因為我始終不會不如此做過。

上山前,我壓根兒還不知道,陶老師父親就是陶亢德,更不清楚他一生辦過許多雜志,——“自民國二十年起到三十年為止,我所參與過的,共同發(fā)起的,主編的,手創(chuàng)的雜志,仔細算算已經(jīng)十有四個,其中除一二個之外,其余的可說與我都大有關(guān)系。現(xiàn)在想想,以一個并非學新聞的人——其實我什么都沒有學過——而居然敢與這么多的雜志‘大有關(guān)系’做‘將官頭’,而又居然這么多雜志在內(nèi)容上并不是‘剩余價值’‘低級趣味’,在營業(yè)上并不虧本賠錢,小部分固是我的膽大妄為,大部分還是全國作家的鼎力援助”。同作家打交道,他當然有條件收藏他們的書簡文稿。

后來,我又找出亢德先生一些文章,還有他二十五歲時出版的《徒然小說集》,看見韜奮先生給他作的序言里,對這位學徒出身、做過小店賬房先生的“前途未可限量的青年作家”,充滿感情地寄予著厚望:

我和徒然先生做朋友的經(jīng)過,回想起來,也頗有趣味,他原是一位《生活》的熱心讀者,前年在沈陽的時候,他時常替《生活》撰著通訊,后來到了九一八的極危險的時期,他在這一兩天內(nèi)每隔數(shù)小時,還在槍聲炮吼風聲鶴唳中執(zhí)筆作快函寄給《生活》,敘述當時的種種狀況,雖街道上及郵局中布滿了日兵,絲毫不能減低他的熱忱和勇氣,我當時每接到他的一封信,即受一次很深的感動,周刊付印有定期,往往臨時趕往印刷所把他稿勉強抽出,把他的通訊插入,后來他由沈陽回到上海,《生活》周刊社適需人襄助,便請他加入共同努力于本社的工作。我們敬佩他的奮斗生涯,敬佩他的忠勇奮發(fā),希望他于出版這本小說集之后,還繼續(xù)努力,為我國文藝上多開幾朵燦爛之花。

1950年后,亢德先生仍做編輯,任職革新書店、群聯(lián)出版社、新知識出版社和中華書局上海編輯所,1958年補劃為“右派”,1983年5月因病去世。

編輯:付裕

關(guān)鍵詞:魯迅

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇 聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜

聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅