首頁>書畫·現(xiàn)場>訊息訊息

《吉爾伽美什史詩》中的早期城市烏魯克

《吉爾伽美什史詩》第十一塊泥板,大英博物館藏,發(fā)掘于亞述巴尼拔圖書館遺址。本文圖片除特別說明外均由作者提供

城市作為人類最偉大的發(fā)明之一,在誕生之初是什么模樣?我們對于早期城市的認(rèn)知,可能來自于一個遺址、一片廢墟、一些斷壁殘垣;或是史官的文字記錄、歷史學(xué)家的系統(tǒng)性爬梳;另外,更有意思的來源是——文學(xué)作品中的描述。

《吉爾伽美什史詩》(以下簡稱《史詩》)是美索不達(dá)米亞最古老的史詩,由蘇美爾人和巴比倫人口頭流傳,最終以楔形文字成文書寫于12塊泥板之上。出土的各種語版數(shù)量很大,發(fā)掘于亞述巴尼拔圖書館的“12塊泥板”包含規(guī)模最大的原文,是整部史詩全文的基礎(chǔ)。這部史詩不僅是一部想象力奇崛、感染力強大的文學(xué)作品,其中對于兩河流域早期城市烏魯克的描寫,給讀者展現(xiàn)了在考古領(lǐng)域無法完整獲得的生動信息。

A square mile is city, a square mile date-grove, a square mile is

clay-pit, half a square mile the temple of Ishtar:

three square miles and a half is Uruk‘s expanse。

一平方英里是城區(qū),一平方英里椰棗林,一平方英里是

粘土坑,半平方英里伊什妲爾神廟:

三又半平方英里構(gòu)成了廣闊的烏魯克城。

(英文譯文引自企鵝經(jīng)典2000年出版,Andrew R。 George教授所著的The Epic of Gilgamesh: A new translation,該譯文直接譯自楔形文字阿卡德語;中文譯文由筆者翻譯。)

烏魯克遺址于19世紀(jì)中期被發(fā)現(xiàn),西方考古學(xué)家認(rèn)為它是人類歷史上第一座城市。盡管沒有直接證據(jù),學(xué)者大多認(rèn)為吉爾伽美什確有其人。在蘇美爾王表中,他是公元前2600年左右烏魯克的國王。《史詩》中描寫了烏魯克城的基本組成部分:城區(qū)、椰棗林、粘土坑、神廟——是一個綜合了物質(zhì)生活和精神生活的特定空間。這看上去不就是最早的城市規(guī)劃嗎?

神廟

讓我們先從烏魯克城的權(quán)力中心“伊什妲爾神廟”(temple of Ishtar)說起。美國著名城市理論家劉易斯·芒福德認(rèn)為:“人類最早的禮儀性匯聚地點,即各方人口朝覲的目標(biāo),就是城市發(fā)展最初的胚胎。”城市誕生于大河流域,原因基本有二:一是有大河的地方可以發(fā)展農(nóng)業(yè),從而養(yǎng)育更多人口,產(chǎn)生剩余糧食、剩余勞動力;二是有大河的地方必定有洪水泛濫的危險,需要人們集體協(xié)作去“治理水患”。這兩件事情組合在一起,人類第一次被劃分為統(tǒng)治階級(壟斷糧食分配、領(lǐng)導(dǎo)水患治理)和被統(tǒng)治階級。然而,只有實際需求而沒有精神層面的凝聚力,是無法讓人們從原本封閉但卻很穩(wěn)定的村落生活中走出來的。

宗教是把人們集中到城市中來的根本原因。如果沒有宗教,沒有人類對象征著自然力的神明的祭祀與抗?fàn)帲嗡⒔ǔ沁@些需要動員大量人力的集體性活動,是很難僅僅通過統(tǒng)治-被統(tǒng)治的階級關(guān)系來實現(xiàn)的。城市與城市誕生之前所有類型人類聚集地的根本不同之處在于:它的目的在于侍奉神明,從而在神明的庇護(hù)下獲得更美好的生活。

早期城市中最重要的建筑物是宮殿(統(tǒng)治者居住)和神廟(侍奉神明的場所),兩者或距離很近,或像《史詩》中描述的那樣合二為一。神廟是烏魯克的權(quán)力中心,無怪乎“神妓”要帶恩啟都到阿努居住的神廟里去找吉爾伽美什。烏魯克城信仰兩河多神教,崇拜的主神是阿努和他的女兒伊什妲爾(又名伊南娜,是戰(zhàn)爭、愛情與豐饒之神)。從《史詩》中可以看出,烏魯克為他們建造的神廟是城市中最豪華的建筑。不僅如此,神廟的建造具有永久性追求的特點,建造者希望它能夠流芳百世,永遠(yuǎn)庇護(hù)這座城市。

draw near to Eanna, seat of Ishtar the goddess,

that no later king could ever copy!

到伊南娜神廟,伊什妲爾女神的住所看看,

后世哪一位國王也無法復(fù)制它!

人類和神明的關(guān)系錯綜復(fù)雜。英雄人物,同時作為統(tǒng)治者的吉爾伽美什具有“神性”,而且和神有直接的血緣關(guān)系——《史詩》中說,他“三分之二是神,三分之一是人”。但就因為這“三分之一是人”,造就了他和神最大的區(qū)別:神是可以永生的。《史詩》的第十一塊泥板描寫了吉爾伽美什試圖去尋找“不死”的方法(獲得和神一樣永生的權(quán)利),最終得到了靈藥而又被蛇所竊取,從而與永生無緣。我們在后來古希臘《荷馬史詩》中看到,不論多么強大的“人”,最后的命運都是死亡。而可以永生的神明則擁有最高的權(quán)力,他們用各種方式來讓人生、讓人死、讓人幸福、讓人受苦。

另一方面,神明和人一樣具有善與惡的“人性”。他們時而給人類制造麻煩,時而又幫助他們解除困境,神明內(nèi)部以及他們同人類之間,一樣會為了各自的利益和喜好而爭斗、妥協(xié)。人類將自然“擬神化”,侍奉神明的同時也經(jīng)常同他們作斗爭。比如第六塊泥板的內(nèi)容,就是吉爾伽美什因伊什妲爾的水性楊花和喜怒無常,而拒絕了女神的求愛,引發(fā)了女神的憤怒并讓“天牛”去攻擊他和恩啟都,最終后者獲勝——這象征著人對于戰(zhàn)勝自然力的一種信心。

美索不達(dá)米亞浮雕,吉爾伽美什和“天牛”作戰(zhàn),布魯塞爾皇家藝術(shù)與歷史博物館藏

住在神廟中的吉爾伽美什,權(quán)力來自于神,但他贏得人民愛戴的原因恰恰是他與神對抗、與宿命對抗的“英雄事跡”。《史詩》最動人的地方在于,當(dāng)英雄吉爾伽美什失去了摯友恩啟都、失去了永生的機會,回到由他自己所創(chuàng)立和建設(shè)的城市,他依然為了這座偉大的城市而由衷地感到驕傲——這是人類對于自己擁有創(chuàng)造“文明”能力的一種自豪感。單個的人永遠(yuǎn)也成為不了神,死亡是宿命。但是人類作為一個整體,卻是可以通過其所創(chuàng)造的“文明”而延續(xù)下去,“文明”最集中的代表就是“城市”。

有趣的是,4000多年后的今天,城市與神明的關(guān)系發(fā)生了戲劇性的變化:城市在某種程度上取代了“神明”,城市變成了“地球村”的神廟。人們像崇拜神明一樣地崇拜著城市,人們所能想象到的可以向神明索取的東西,幾乎都被城市所擁有;人們亦以為他們想要的東西,都可以在城市中得到。人類是靠“想象”而獲得生命存續(xù)動力的一種社會性動物,烏魯克人是這樣,當(dāng)代人也是一樣。

椰棗林

椰棗是中東地區(qū)的重要農(nóng)作物,《史詩》中“椰棗林”(date-grove)是農(nóng)業(yè)和村莊組織形態(tài)的象征。3.5平方英里的城市有1平方英里是農(nóng)業(yè)用地,顯然,烏魯克城當(dāng)時是“城鄉(xiāng)一體化”的管理模式,城市和村莊的關(guān)系并不像我們現(xiàn)在所熟知的那樣“分裂”。

當(dāng)我們試圖去尋找城市能夠被實實在在辨認(rèn)出來的源頭時,就不可避免地追溯到了大約一萬兩千年前,新石器時代到來前夕,在美索不達(dá)米亞黎凡特地區(qū)出現(xiàn)的小村莊。那些被考古學(xué)家發(fā)掘出來的早期村莊遺址,標(biāo)志著人類十幾、二十萬年(以智人出現(xiàn)為起始時間)以狩獵和采集為生、到處游動的生存狀態(tài)發(fā)生了變化,而開始嘗試“定居”的生活方式。這種生活方式隨著新石器時代的到來,“農(nóng)耕”被發(fā)明以后,大范圍在地球各個角落流行。依靠土地獲得糧食,從而永久性的定居在一個地方,這對于人類來說是一次脫胎換骨的革命。英國人類學(xué)家羅賓·鄧巴認(rèn)為,新石器時代“重點在于‘定居’,而不是‘新石器’”。

發(fā)明了農(nóng)業(yè)、學(xué)會了蓋房子、制造和使用新的工具,這些新石器時代出現(xiàn)的新現(xiàn)象,比起“定居”來說,都只是小小的成就。“定居”給人類帶來的是生活方式和思維方式的劇變,自此以后,人類所要解決的真正難題是:共同生活在一個規(guī)模龐大、空間密集的社區(qū)中所帶來的巨大心理壓力和社會矛盾。若非因為“定居”的蔓延,村莊的產(chǎn)生和脫胎于村莊的城市文明的出現(xiàn)都是不可能發(fā)生的。

城市和村莊的關(guān)系,首先表現(xiàn)為前者對后者生產(chǎn)和技術(shù)方式的繼承。村莊最大的物質(zhì)生活特點,是各種各樣的“容器”的發(fā)明和使用。“容器”最重要的功能是“未雨綢繆”,有了容器,人類才可能在今天為明天做打算,比如把豐年的余糧儲存在“糧倉”用于應(yīng)付歉收時的糧食短缺。村莊里出現(xiàn)了各種各樣的容器,用以儲存水和食物的瓶、罐、甕、缽,用以儲存集體物資需要的谷倉、水池,還有用以儲存人本身的房屋等等,甚至村莊本身就是一個大的容器。城市出現(xiàn)以后,容器功能更加強大,成為劉易斯·芒福德所說的“一個容納容器的巨型容器。”一方面,城市作為巨型容器,本身就脫胎于村莊的容器功能;另一方面城市所容納的各種更先進(jìn)的容器——糧庫、銀行、武器庫、圖書館、商店等等——無非是村莊那些樸素、初級容器的高級版變體,本質(zhì)上都是用于儲存物質(zhì)資料和容納人的活動。

除了物質(zhì)層面的繼承,城市依靠宗教凝聚力而成為“人類大型協(xié)作共同體”的運作機制,也并非從天而降,亦是在村莊階段已經(jīng)慢慢孕育。除了農(nóng)業(yè)革命,新石器時代的村莊中還發(fā)生了一場對人類社會影響深遠(yuǎn)的“宗教革命”。在“狩獵—采集”階段,人類的宗教形式只有“薩滿宗教”,它是一種小范圍內(nèi)可以進(jìn)行宗教活動的個體直接體驗型宗教,通過音樂、舞蹈在一塊空地上就可以舉行儀式,在人的身上產(chǎn)生迷幻效果,從而釋放心理壓力。而“定居”后,“教義宗教”出現(xiàn)了,它與“薩滿宗教”的區(qū)別在于,人類可以通過代理人——神職人員——來間接與神交流,并且這種儀式性的活動空間從空地挪到了“神廟”中。

“教義宗教”的出現(xiàn)簡單說是因為人口密度的增大和人對神明需求的增多。本來五六個人每個月圍著火堆轉(zhuǎn)圈跳舞,就能被神明所安撫;現(xiàn)在五六十個,甚至五六百個人需要同時得到安撫,還想讓神明幫忙一起建設(shè)溝渠、運河,手拉手一起轉(zhuǎn)圈的形式就顯得很難組織和操作了。于是,宗教的形式發(fā)生了變化,專門的神職人員來“替代”普通教眾與神明直接對話,而普通教眾只需要每個禮拜到神廟去,“聆聽”神職人員所傳達(dá)的來自神明的信息就可以了。宗教活動的強度變小了——薩滿式的宗教活動通常真的可以致幻——但是頻率提高了。更為關(guān)鍵的是,更多的人可以參與到宗教活動中來。從此,人類徹底突破了血緣關(guān)系的限制,通過共同信奉一樣的“教義”,分享同一個世界觀,從而擴大群體合作的范圍。“教義宗教”是城市之所以能夠從村莊中脫胎而出所依賴的社會心理基礎(chǔ),它讓城市作為“人類大型協(xié)作共同體”成為可能。

伊什妲爾神廟一定在烏魯克城建城之前就出現(xiàn)在“烏魯克村”里了,盡管當(dāng)時的樣子沒有后來重建的那么宏偉。城市是圍繞著神廟而慢慢擴張起來的,椰棗林作為村莊和農(nóng)業(yè)的象征,并不是被后來的“規(guī)劃”放到了神廟的邊上,它們本來就是連著的。這種“自然長成”的城市組成部分,關(guān)系著城市生活的物質(zhì)和精神根基。

我們現(xiàn)在所想要撿拾的“城鄉(xiāng)一體化”,是城市在發(fā)展過程中盲目丟棄的傳統(tǒng)。人類對村莊熟人社會所提供的道德和情感紐帶的依賴,并不能被城市文明的發(fā)展所取代。即便生活在物質(zhì)生活極大豐盛的城市中,人們依然會不斷努力地去形成各種各樣的熟人組織和社團(tuán),本質(zhì)上是試圖在疏離的城市生活中重建村莊民風(fēng)淳樸、鄰里互助的社會關(guān)系,從而找到歸屬感和安全感。

粘土坑與城墻

早期城市不一定都有城墻,但是城墻在美索不達(dá)米亞地區(qū)非常普遍(與該處的地理和氣候環(huán)境有關(guān)),以至于城市的創(chuàng)立者常常就等同于城墻的建設(shè)者。根據(jù)考古資料,吉爾伽美什并不是烏魯克城城墻的建設(shè)者(至少不是最早的)。烏魯克城的考古地質(zhì)分層為18層,而城墻始建于烏魯克III期,即杰姆德·那瑟時代(公元前3100–2900年),長9公里。史詩是一種將時空高度濃縮的文學(xué)形式,好幾代人,甚至成百上千年發(fā)生的事兒都可以濃縮在一個人身上,所以吉爾伽美什被描繪成為烏魯克城墻的建設(shè)者,甚至烏魯克城的創(chuàng)立者都不足為奇。

Climb Uruk‘s wall and walk back and forth!

Survey its foundations, examine the brickwork!

Were its bricks not fired in an oven?

Did the Seven Sages not lay its foundations?

登上烏魯克的城墻來回走走!

察察那基石,驗驗?zāi)瞧龃u!

磚難道不是烈火所煉?

基石難道不是七位圣賢所奠?

粘土坑是用于提取粘土的采石場或者礦山,通常用于制造陶器和磚。烏魯克城擁有1平方英里的粘土坑,說明當(dāng)時的陶器制造和燒磚已經(jīng)是規(guī)模化的生產(chǎn)了。陶器作為一種容器,是城市日常生活不可或缺的器皿,而磚的規(guī)模化生產(chǎn)是用于建筑的建造。在《史詩》中我們看到,城市勞動力燒制大量的磚,來建設(shè)烏魯克城墻。在當(dāng)時,一般用的磚并不是燒制的,而是從河道取出淤泥后用蘆葦綁定放在太陽下烤干而成,工藝簡單但不耐用。烏魯克城墻建造所使用的燒制磚對技術(shù)有更高的要求,成品更加經(jīng)久耐用,建造出來的城墻讓統(tǒng)治者和臣民都倍感自豪。

《史詩》第一塊泥板上說吉爾伽美什修筑了烏魯克的城墻,英文譯本中的“環(huán)城”以“rampart”表示,“rampart”的意思是“a high wide wall of stone or earth with a path on the top, built around a castle, town, etc。 to defend it”——材料為石材或泥土,頂部有道路,修筑于城堡周圍或城鎮(zhèn)周圍,功能是防御。

米底與周邊關(guān)系示意圖。圖片來源:Perry-Casta?eda Library of the University of Texas at Austin

在希羅多德的《歷史》中記載了這樣一個同城墻的起源有關(guān)系的事件:亞述人統(tǒng)治了亞細(xì)亞500多年后,臣民掀起暴動,其中的米底人在代奧凱斯的領(lǐng)導(dǎo)下成功建立了自己的國家。米底人當(dāng)時散居在村莊里,沒有中央權(quán)力,雄心勃勃的代奧凱斯通過扮演一個誠實而正直的鄉(xiāng)村糾紛仲裁者的角色,贏得了人民的信任而被推舉為國王。取得統(tǒng)治權(quán)以后,他首先要求人民為他修建一座宮殿,并建立國王衛(wèi)隊,人民就建造了一座宏偉堅固的宮殿。而后,代奧凱斯進(jìn)而要求米底人為他修建一座單獨的大城市,要求人民離開以前居住的小城鎮(zhèn),搬到新建的城市居住。于是,在宮殿的周圍,人們建造起了一圈套著一圈的城墻,共有七圈,最外面城墻長約8英里。

這個故事是統(tǒng)治者從村莊正義的主持者轉(zhuǎn)變?yōu)槌鞘兄醯臍v史過程濃縮。在故事里,城墻的建設(shè)首先是為了保護(hù)統(tǒng)治者本人,而防范的對象是其統(tǒng)治下的人民——亞述的顛覆讓代奧凱斯深諳內(nèi)部暴亂的可怕。雖然這個故事要晚于《吉爾伽美什史詩》很多年,發(fā)生在古希臘的城邦時代,但其關(guān)于城墻起源的線索卻具有很普遍的意義。城墻的防御功能是雙重性的,對內(nèi)防止暴亂和對外抵御侵略都很重要。代奧凱斯宮殿外的內(nèi)城墻顯然是用于保護(hù)自己的,而最外面的城墻是抵抗敵人入侵的第一道屏障。我國東漢《吳越春秋》中亦有類似說法:“鯀筑城以衛(wèi)君,造廓以守民,此城廓之始也。”

He built the rampart of Uruk-the-Sheepfold,

of holy Eanna, the sacred storehouse。

他建造了烏魯克城的城墻,

神圣的儲備倉庫,伊南娜神廟的圍墻。

從《史詩》的文本本身看,似乎兩種類型的城墻都是存在的。伊什妲爾神廟外的城墻除了保護(hù)在內(nèi)居住的吉爾伽美什,還要保護(hù)里面的糧食(神廟早期是糧食倉庫,以便統(tǒng)治者掌握糧食分配的權(quán)力)。《史詩》中對城墻的雙重作用亦有所暗指。第一塊泥板的內(nèi)容講述了吉爾伽美什與人民之間非常緊張的關(guān)系,人民對他的殘暴和無休止的勞動力征用十分不滿。他們向神明抱怨,于是神明創(chuàng)造了在力量上可以同吉爾伽美什抗衡,然而性格淳樸而仁慈的英雄恩啟都。恩啟都和吉爾伽美什,其實是被統(tǒng)治者對于統(tǒng)治者的一個想象化成的兩個個體,他們希望統(tǒng)治者對外作戰(zhàn)像吉爾伽美什那樣殘酷不留情,對內(nèi)統(tǒng)治則像恩啟都那樣寬容仁慈。如果沒有恩啟都的出現(xiàn),可想而知人民暴動已經(jīng)迫在眉睫。第三至六塊泥板,講述吉爾伽美什和恩啟都討伐森林怪獸芬巴巴,最終贏得勝利并取得了物資資源(杉樹)的故事,這應(yīng)當(dāng)是烏魯克同其他城市之間發(fā)生過的一場戰(zhàn)爭的文學(xué)化描述。

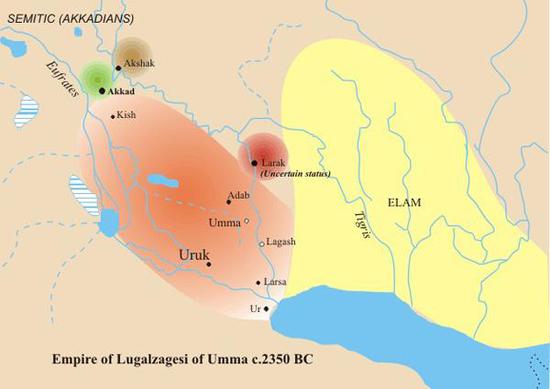

從公元前2900年開始,蘇美爾城邦進(jìn)入一個“諸國爭霸”的時代。所有蘇美爾人都敬奉相同的神靈,但每個城市分別有自己的保護(hù)神。為了爭奪水源和有利的商業(yè)點,城市之間經(jīng)常發(fā)生沖突。原本村莊模式下,發(fā)展沒有那么迅速,不同村莊的生活模式和生產(chǎn)力水平相差無幾。人類一旦進(jìn)入了城市文明階段,物質(zhì)生產(chǎn)力和社會組織水平都開始迅速發(fā)展,地區(qū)發(fā)展的不平衡開始產(chǎn)生并加劇。城市要發(fā)展壯大,或通過貿(mào)易,或通過戰(zhàn)爭掠奪。戰(zhàn)爭的最大好處是:統(tǒng)治者可以借由戰(zhàn)爭,將內(nèi)部矛盾轉(zhuǎn)化為同其他統(tǒng)治集團(tuán)的外部矛盾。吉爾伽美什打敗芬巴巴凱旋后,重新贏得了人民的擁戴和政權(quán)的穩(wěn)固,可見戰(zhàn)爭之于統(tǒng)治者的重要性。柏拉圖在《法律篇》中說:“每座城市與其它城市都是處于自然的戰(zhàn)爭狀態(tài)。”在城市常規(guī)化戰(zhàn)爭時代,城墻抵御外敵的作用逐漸變得非常重要。所以,城墻是否規(guī)模宏大和堅固代表了一座城市的綜合實力,成為一座城市的象征。

城市之間的戰(zhàn)爭,后續(xù)演變?yōu)閲c國之間的戰(zhàn)爭,從城市誕生之初一直延續(xù)到上個世紀(jì),直到核武器的發(fā)明為人類帶來了核威懾之下的局部“和平”。于是城墻終于可以卸下防備,成為純觀賞性的歷史遺址。但是,“掠奪”依然無處不在,只不過方式從軍事直接打擊變?yōu)榱私?jīng)濟、文化的滲透。

結(jié)語

《吉爾伽美什史詩》中描寫的烏魯克的城市形態(tài),提供了關(guān)于美索不達(dá)米亞地區(qū)早期城市“起源”的諸多線索。從神廟在城市中的地位、城市與村莊的關(guān)系、城墻之于城市的重要性這幾點可以看出,早期城市是在“自然長成”與“統(tǒng)治者規(guī)劃”兩個因素同時作用下發(fā)展而來的。再看城市后續(xù)的發(fā)展,好的“城市規(guī)劃”,無非也就是能夠在這兩者之間取得平衡。除了本文所提及的城市規(guī)劃角度外,《史詩》中關(guān)于早期城市的描寫,還涉及到了權(quán)力制度、行業(yè)劃分等多方面的內(nèi)容。這些隱藏在優(yōu)美詩句中的有趣資料,在4000多年后的今天看來,依然閃著金子般的光彩。

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:城市 烏魯克 城墻 人類 村莊

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進(jìn)博會機遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進(jìn)博會機遇 聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達(dá)撤軍事宜

聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達(dá)撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅