首頁>人物·生活>秀·風(fēng)采秀·風(fēng)采

江夢南:靠“讀唇語”考上清華博士

早晨被鬧鐘叫醒的聲音、相遇時朋友打招呼的聲音、課堂上老師講課的聲音、寫字時筆尖劃過書本的聲音……這些在常人看來再普通不過的聲響,在失聰者的世界里,仿佛都被吸進(jìn)了真空。在這樣的環(huán)境下,學(xué)會說話、讀唇、辨別音調(diào)幾乎是不可能的事情,然而一位名叫江夢南的女孩卻做到了。

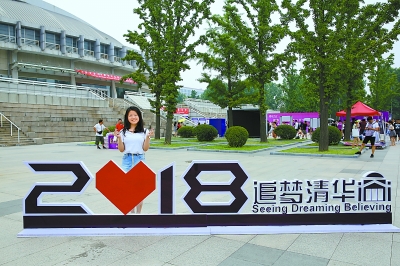

9月新學(xué)期開學(xué),這名26歲的女孩正式入讀清華大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院,成為一名博士研究生,她堅(jiān)忍求學(xué)的故事也打動了清華園內(nèi)外許多人。

摸著父母喉嚨學(xué)說話

“我聽不見,所以有的時候,可能你在叫我的名字,但我沒有搭理你,真的不是因?yàn)槲腋呃?是我沒有聽見。”每當(dāng)認(rèn)識一個新朋友,江夢南都會這樣介紹自己。她能說話,但聽不見聲音,她對于聲音的感知,只在26年前短暫而真實(shí)地存在過。

1992年8月,江夢南出生在湖南省郴州市宜章縣的一個教師家庭,父母為她取名的寓意是“夢里江南,歲月靜好”。然而在她半歲時,一場肺炎過后,她被確診為因服用耳毒性藥物而導(dǎo)致的極重度神經(jīng)性耳聾,一家三口平靜美好的生活被打破了。當(dāng)時醫(yī)生建議父母帶半歲的江夢南回家學(xué)習(xí)手語,進(jìn)入聾啞學(xué)校。父親趙長軍不甘心,扎針、戴助聽器、跑各地的醫(yī)院,夫妻倆嘗試了很多辦法,終于在北京復(fù)查時看到了一絲希望。

那天復(fù)查,夫妻倆已經(jīng)被告知“治不好、沒有辦法了”,正在他們收拾行李準(zhǔn)備回家時,江夢南沒拿住手中玩的皮球,情急之下,發(fā)出了一聲含糊不清的“啊”,“像在叫媽媽,又在像叫爸爸。”江夢南發(fā)出的這一聲,打破了自她失聰以來近一年的靜謐,對這對父母來說,僅這一句含混不清的聲音,就值得他們盡全力去抓住。那天晚上,夫妻倆輪流抱著孩子,一會兒讓叫爸爸,一會兒讓叫媽媽,很晚才睡覺。江夢南發(fā)出“啊”、“啊”的聲音,在夫妻倆聽起來,是世界上最好聽的聲音了。

既然治療無望,江夢南的父母便橫下心來走言語康復(fù)這一條路。母親抱著她,前面放一塊鏡子,在后面對她說話,她可以看到母親的口型,也可以看到自己的口型。父母說話時,江夢南會把手放在他們的喉嚨處,感受聲帶的震動學(xué)習(xí)說話,而念拼音的時候,她會認(rèn)真看他們發(fā)音的唇形,從而辨讀、記憶每個音節(jié)的唇形,再逐漸學(xué)習(xí)字詞和語句。每一個音節(jié)背后都是成千上萬次的重復(fù),“如果有一個音重復(fù)一千次學(xué)會了,那就是非常快了。”江夢南說。

握著手機(jī)睡覺靠振動叫早

在父母的努力下,江夢南兩歲時的言語能力已經(jīng)和同齡兒童相差不遠(yuǎn),她不僅學(xué)會了普通話,還學(xué)會怎樣說得更清晰,能分辨出“花”和“哈”,她還學(xué)會了分辨聲調(diào),甚至學(xué)會了老家宜章的方言。三歲起,她就和同齡孩子一起進(jìn)入幼兒園學(xué)習(xí)。她說:“讀唇語是父母給我的一個特別特別大的禮物。”

小學(xué)畢業(yè)時,江夢南做了一個決定,她向父母提出要像很多學(xué)習(xí)優(yōu)秀的孩子一樣,到離家一百多公里的郴州市上重點(diǎn)中學(xué)。“我知道自己需要比別的孩子更早地去適應(yīng)外邊的社會、外邊的世界。”她說。異地求學(xué)的生活全都要靠自己,一入學(xué),江夢南便遇到了一個“難題”:沒有父母督促著起床,又聽不到鬧鐘,她只好自己想辦法。“晚上睡覺之前把手機(jī)給設(shè)置好鬧鐘,調(diào)成振動,一整個晚上都抓在手里。” 第二天早晨,她依靠手中的振動,叫醒自己。

這個習(xí)慣從中學(xué)一直堅(jiān)持到現(xiàn)在,“我不會松手。”她說,有的事情可能對大家來說,是不一定必須要做到的,“但是對我來說,如果這件事非常重要,就是必須要做到的。所以在這種信念下,我的手是不會松的。”憑著這股“不松手”的韌勁兒,江夢南克服了許多難題。

課堂上,老師講話的語速較快,知識點(diǎn)又豐富,如果依靠讀唇語來跟上學(xué)習(xí)的進(jìn)度幾乎不可能,效率也大打折扣。因此,江夢南除了課堂上努力“聽講”以外,還依靠看書本、板書、課堂展示幻燈片和課下的自學(xué)來完成。

2010年,江夢南參加高考,雖然分?jǐn)?shù)超過一本分?jǐn)?shù)線,但她覺得沒有發(fā)揮好,堅(jiān)持復(fù)讀一年。第二年,她以615分的成績考上了吉林大學(xué)的藥學(xué)本科專業(yè)。碩士生階段,她在吉林大學(xué)選擇了計(jì)算機(jī)輔助藥物設(shè)計(jì)作為研究方向。這個專業(yè)是學(xué)校教授楊曉虹幫她選的,因?yàn)閾?dān)心江夢南聽不見聲音,進(jìn)實(shí)驗(yàn)室會遇到危險。對江夢南而言,這在一定程度上也完成了小時候的夢想,她說:“小的時候覺得學(xué)醫(yī)很崇高,可以救死扶傷,就想學(xué)醫(yī),但是聽力受限,不能填報(bào)醫(yī)學(xué),于是選擇了藥學(xué)。以后希望能夠在生命科學(xué)領(lǐng)域里尋找最有價值的發(fā)現(xiàn),為人類的生命健康貢獻(xiàn)自己的全部力量。”

重新聽見世界的聲音

為了繼續(xù)藥學(xué)研究,江夢南又報(bào)考了清華大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院的博士研究生,并順利通過了復(fù)試,本月初正式進(jìn)入清華園學(xué)習(xí)和生活。

在清華大學(xué)博士研究生入學(xué)前,江夢南做了右耳人工耳蝸植入手術(shù)。人工耳蝸開機(jī)后,江夢南又重新聽到了這世界的聲音。“一開始只能聽到耳邊的拍掌聲,隨著調(diào)試人工耳蝸,能聽到的越來越多了。”她最先聽到了媽媽和爸爸的聲音,“爸爸的聲音更粗一些,我覺得更好辨認(rèn)。”她也聽到了自己的聲音,“以前有人說我發(fā)音像韓國人,因?yàn)橛行┎惶珮?biāo)準(zhǔn),”但她不介意。她還能聽見教授的聲音、同學(xué)的聲音,“在實(shí)驗(yàn)室或會議室,我有時候會一下子沒聽懂有些專業(yè)名詞,老師和同學(xué)都會耐心地為我解釋說明。”

聽到聲音后,她還需要做語言訓(xùn)練,將聽到的聲音和意義對應(yīng)起來。一切又似乎回到摸著父母喉結(jié)震動學(xué)說話的日子了,她的父母會將聲音錄下來給她聽。比如“電視機(jī)”這個詞,她需要一遍遍聽“電視機(jī)”的發(fā)音,再將其與“電視機(jī)”三個字對應(yīng)起來。現(xiàn)在,她每晚都做1到2個小時的語言訓(xùn)練。

來到清華園,最讓江夢南高興的事就是可以騎著自行車上下學(xué)。“我從小就希望能夠騎車上下學(xué),到了清華終于可以實(shí)現(xiàn)了,這是我覺得特別有幸福感的一件事。”

騎車是江夢南小時候在湖南老家學(xué)會的,因?yàn)槁犃适У脑?醫(yī)生曾告訴江夢南的父母,她的平衡能力會比較差,建議孩子不要學(xué)習(xí)游泳和自行車;可是江夢南覺得這是生活的一種基本技能,應(yīng)該學(xué)會。于是,父母就利用暑假陪著她一起學(xué)騎自行車和游泳。“其實(shí)媽媽也不會,于是我就跟媽媽競賽,看誰先學(xué)會,爸爸是教練兼裁判,雖然吃了不少苦頭也摔了很多跤,但還是很快學(xué)會了。”她笑著表示:“不達(dá)目的誓不罷休吧,其實(shí)也沒什么特殊的地方啦,大家學(xué)游泳騎車不都是這樣嘛,心里知道原理,但是需要不停練習(xí)找到平衡。”

開學(xué)的第三天,她就在清華園里買了輛自行車,“小時候我在家鄉(xiāng)的小路上騎車,那里有很多山和小河,要爬的很高,才能看到很開闊的風(fēng)景。”她說,“清華園的景色也非常迷人,我很喜歡騎著車在校園里兜風(fēng),很多地方要多轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。”(實(shí)習(xí)記者 李祺瑤 苑潔 攝)

編輯:位林惠

關(guān)鍵詞:唇語 清華博士

球迷風(fēng)暴

球迷風(fēng)暴 畢業(yè)啦

畢業(yè)啦 斯里蘭卡“螃蟹部長”的美食故事

斯里蘭卡“螃蟹部長”的美食故事 格魯吉亞新總理和內(nèi)閣贏得議會信任投票

格魯吉亞新總理和內(nèi)閣贏得議會信任投票 美商務(wù)部批準(zhǔn)首批鋼鐵產(chǎn)品“232”關(guān)稅豁免申請

美商務(wù)部批準(zhǔn)首批鋼鐵產(chǎn)品“232”關(guān)稅豁免申請 聯(lián)合國總部舉行“國際瑜伽日”活動

聯(lián)合國總部舉行“國際瑜伽日”活動 中國美食節(jié)在特拉維夫舉行

中國美食節(jié)在特拉維夫舉行 匈牙利國會通過“阻止索羅斯”法案

匈牙利國會通過“阻止索羅斯”法案

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅