首頁>要聞>沸點 沸點

細菌戰(zhàn)幸存者:我怕受害者都去世后 這段歷史沒人知道

5位親人死于鼠疫 對日索賠奔走20年

細菌戰(zhàn)幸存者徐萬智:我怕受害者都去世后,這段歷史沒人知道

今年77歲的徐萬智是常德市日軍細菌戰(zhàn)受害者協(xié)會常務副會長。他算是協(xié)會中年紀較小的,很多成員都已80歲以上。76年前,日軍在常德投下鼠疫菌,他一家5位親人喪生。從1997年開始,這位古稀老人開始了長達20年的訴訟,走村入戶,起早貪黑,搜集日軍細菌戰(zhàn)的罪證。讓徐萬智擔憂的是,20年間,參與對日細菌戰(zhàn)訴訟的原告已有2/3去世。“我怕等受害者全部去世了,這段歷史就再也沒人知道了。”

文、圖 / 廣州日報全媒體記者肖歡歡

熟悉徐萬智的人都說,“老徐在協(xié)會中是最賣力的,70歲了,在田埂上比小伙子跑得還快。”徐萬智原籍常德漢壽縣聶家橋鄉(xiāng)雷家坡村,距離常德市區(qū)十多公里。

一年內5位親人死于鼠疫

當時,他父親兄弟二人,家里一共有12口人,徐萬智是三姐妹中最小的。父親徐明哲經常販米到常德城里賣。但萬萬沒想到帶回來的卻是一場災難。

1943年春天,父親挑米到城里賣,回家后就忽冷忽熱,高燒不止,后來逐漸神志不清,還不停抽搐。家里人不知道他得了什么病,到處求醫(yī)。土郎中開了兩副中藥,但沒見好轉。過了兩天開始屙血,脖子也腫了,渾身起疙瘩,前后過了四五天,父親就去世了。父親死后,二伯家的哥哥徐萬勇和奶奶不久也發(fā)病去世了。

一家人完全沒有意識到是感染了細菌。1944年,徐萬智11歲的哥哥徐萬成接著發(fā)病,不久就離開了人世,死的時候嘴里冒著血泡,臉烏血。“這時,全家都病倒在床,動彈不得。鄰居和親戚找了幾塊破木板釘了個木匣子,把我哥哥抬出去埋了。”到家中參與抬尸的人,后來全都染病死了。

“道士都不敢來,怕染上瘟疫。”雖然過去了70多年,徐萬智對當時的情形記憶猶新。“當時農村迷信,也沒有藥,說這個人的魂掉了,去喊魂。晚上,家家都去喊魂,山野間,到處都聽到村婦一邊哭喊著親人的名字,一邊撒紙錢。”

父親死的時候還有棺材。等到二伯死的時候,家里連棺材都買不起,都是賒賬。債主到他家討賬,把瓦片揭走,唯一的一頭耕牛也牽走了。徐萬智的祖父日夜哭,哭得眼睛都哭瞎了,母親也一病不起,不到半年,頭發(fā)都掉完了。嬸嬸和他的兩個女兒也病得奄奄一息。舅舅看到徐萬智年幼,就接去他家。但到了舅舅家,徐萬智也出現(xiàn)了一些鼠疫癥狀,后來舅舅給他吃一些草藥,才算撿回一條命。但多年后,他仍需要經常吃藥,身體異常虛弱,再也恢復不到正常人的體力。

“死晚了就沒人埋你了”

1941年11月4日清晨,常德城內大霧彌漫,早起的人們正在忙著各自的生計。忽然,一陣刺耳的防空警報傳來,城內居民紛紛像往常一樣躲避空襲。空襲警報一直到下午5點才解除。人們發(fā)現(xiàn),日軍飛機沒有像往常一樣扔下炸彈,它只在上空盤旋了3圈,撒下了一些破布,爛棉花、谷子、麥粒、黃豆等36公斤重帶鼠疫的跳蚤,然后,飛機往石公橋方向飛走了。

當時的石公橋是湘西各縣的物資集散地。各地客商把米谷、棉花、布匹、鮮魚運到湘西,把藥材、土產運出去。就在日軍投下這些谷子和布條后不久,經營食品、布料的地方就多了很多死老鼠,特別是賣肉、魚、糧食的商鋪里。“白天老鼠看到人卻跑不動,毛發(fā)豎立如箭,眼睛發(fā)紅,看起來十分恐怖。”

小鎮(zhèn)的繁華加快了鼠疫的爆發(fā)。魚檔的老板張春國一家6口,不到半個月全死了,另一位開魚檔的丁常發(fā),一家12人不到兩天就死了11個,他兒子到外面讀書才得以幸免。

當時天天都在死人,先死的用棺材抬去埋,棺材用完了,就改用門板,最后連抬尸的人都找不到了,就只好先挖一排坑,死了就用竹籃挑去埋,有的坑里埋四五個人,最多的一坑埋了8個人。“有不少患者的親人對患者說,‘你快點死吧,死晚了恐怕沒有人埋你了。’還有人感染了鼠疫,怕拖累家人,自己服毒自盡。”徐萬智說。

常德縣長嶺崗是當時從湖北前往湖南運兵的必經之地。在此地的王家祠堂,染病的壯丁一批一批地死去,附近有一片荒地,后被用來埋葬尸體。壯丁死得太多,荒地埋滿了,就往河里扔。“前后死了3000多名壯丁。后來,這一片晚上都沒人敢經過,說是冤魂太多。”

當時負責火化鼠疫尸體的是保安司令特務排的班長文國斌。火葬爐在常德大西門外的千佛寺,用舊磚在廢墟上砌了三座,爐高約3.5米,寬1.5米,深2.5米。上層是燒尸室的煙囪,下層是骨灰室。每天下午4點開始燒尸,第二天早上6點結束。每具尸體燒兩個鐘頭,用松木劈柴200斤。每具尸體都用舊棉絮或被單裹得嚴嚴實實,分不清男女,只有從長短才看得出是成人還是小孩。班長一聲令下,兩人將尸體裝入爐中,周圍放滿柴火,澆上汽油,點火后關上爐門。三座火爐發(fā)出黑色的濃煙,一陣風就將濃煙吹了下來。“一陣陣燒焦的氣味令人作嘔。”尸體太多,燒尸隊的工作人員每天通宵輪班,但燒尸爐不停。其中一座燒尸爐用了才兩個月,就燒塌了。“20世紀80年代,常德的部分村落依然發(fā)現(xiàn)有鼠疫菌。”徐萬智說。

對日索賠奔走20年

1996年,常德成立了細菌戰(zhàn)調查委員會,與浙江的受害者一起準備對日訴訟。1997年,常德市細菌戰(zhàn)起訴日本政府的消息傳開。徐萬智找到委員會,成了一名調查志愿者。他于1998年12月作為第二批起訴的原告起訴日本政府。

從1996年到2000年的5年中,徐萬智和同伴們走訪了100個鄉(xiāng)鎮(zhèn),800多個村莊,寫出近2萬份材料,整理出13個縣70個鄉(xiāng)鎮(zhèn)486個村,總計起訴3709人,受害死亡7643人。“當時我們都是六七十歲的老人,一天騎行100多公里,起早貪黑,比小伙子還賣力。”

對細菌戰(zhàn)幸存者來說,那場戰(zhàn)爭并沒有結束。“如果作為幸存者都不發(fā)聲,還有誰來愿意控訴日本侵略者的罪惡行徑呢?” 1998年,61名常德原告出席了日本東京地方法院的第一次開庭審理,經過27次開庭,2002年8月27日,法院宣布,承認日本對中國發(fā)動了細菌戰(zhàn)的犯罪事實,承認受害者人數(shù)是7643人,但對受害者不予賠償。2005年和2007年,東京地方法院兩次宣判均駁回原告上訴,維持原判。

但徐萬智沒有放棄。他前后4次自掏腰包到日本參加庭審,在東京高等法院外進行反戰(zhàn)宣傳,并在日本政府部門云集的霞關路舉行了示威游行活動,還受邀去早稻田大學,以“記史不記仇”為主題,給該校的日本學生講述日本侵華的真實歷史。“不為錢,只為求一個公道。我們要子子孫孫將這場官司打下去,直到日本政府低頭認罪。”

20年間2/3原告已去世

2011年,常德成立了全國第一個日軍細菌戰(zhàn)受害者協(xié)會。隨著幸存者歲數(shù)越來越大,徐萬智越來越有危機感。在他看來,協(xié)會最大的困難是缺錢缺人,很難開展活動,工作人員多數(shù)已年過六旬,許多年輕人不愿加入協(xié)會,寫材料、拍照片都找不到人。

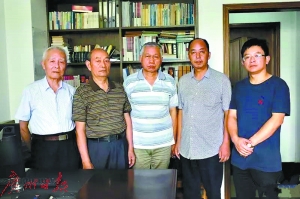

協(xié)會負責日常工作的有5人,分別是會長高鋒、常務副會長徐萬智、秘書長丁德旺、常務理事易友喜和胡精鋼。如今,84歲的丁德旺和77歲的徐萬智年事已高,不再適合四處奔走。負責攝影的胡精鋼也已67歲,53歲的易友喜成為唯一能打理協(xié)會日常事務的人。除了42歲的高鋒外,他是最年輕的協(xié)會會員。協(xié)會也曾陸陸續(xù)續(xù)來了十幾個人,但鮮有人留下。

“現(xiàn)在形勢很危急,必須進行搶救性保護。”徐萬智提高了聲調,一連嘆息了幾次“快撐不下去了。”20年前與他們一同對日訴訟的61位常德細菌戰(zhàn)受害者,只剩21位在世,多數(shù)也都在80歲以上,臥病在床。7643位遇難者名冊和上萬份日軍細菌戰(zhàn)罪行的文字、聲像資料,因缺乏向社會展示的場館,只能長期寄存在常德市武陵區(qū)的檔案館。“我們最大的愿望就是建一個細菌戰(zhàn)死難者同胞紀念碑和紀念館。”徐萬智說。從1998年開始,每年11月4日就成了常德細菌戰(zhàn)受害者紀念日。

編輯:周佳佳

關鍵詞:細菌戰(zhàn)幸存者 歷史 沒人知道

巴克圖口岸:軍警兵民筑起“紅色國門”

巴克圖口岸:軍警兵民筑起“紅色國門” 宇宙中的幽靈星云 既美妙又讓人發(fā)怵

宇宙中的幽靈星云 既美妙又讓人發(fā)怵 歐洲央行繼續(xù)實施寬松貨幣政策

歐洲央行繼續(xù)實施寬松貨幣政策 北約舉行冷戰(zhàn)結束以來最大規(guī)模軍演

北約舉行冷戰(zhàn)結束以來最大規(guī)模軍演 米蘭舉行“畢加索·變形記”展

米蘭舉行“畢加索·變形記”展 驚世大獎15.4億美元!美國最富中獎者誕生

驚世大獎15.4億美元!美國最富中獎者誕生 湖北發(fā)現(xiàn)2.47億年前湖北鱷類和魚龍類化石

湖北發(fā)現(xiàn)2.47億年前湖北鱷類和魚龍類化石 中國藝術家韓美林獲頒“韓國文化勛章”

中國藝術家韓美林獲頒“韓國文化勛章”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅