首頁(yè)>書畫·現(xiàn)場(chǎng)>訊息訊息

古籍中日本人形象演變

日本是古代中國(guó)聯(lián)系最密切的國(guó)家之一,然而受限于古代的出行條件,隋唐以前,人們對(duì)日本人的認(rèn)識(shí)充滿奇幻色彩,史書上對(duì)他們的描寫近乎《山海經(jīng)》一類的志怪小說(shuō)。《三國(guó)志-東夷傳》載:“女王國(guó)東渡海千余里,復(fù)有國(guó),皆倭種。又有侏儒國(guó)在其南,人長(zhǎng)三四尺,去女王國(guó)四千余里。又有裸國(guó)、黑齒國(guó)復(fù)在其東南。”其后的《后漢書》也載:“東方曰夷。夷者,柢也,言仁而好生,萬(wàn)物柢地而出。故天性柔順,易以道御,至有君子、不死之國(guó)焉。”日本在“白江口之戰(zhàn)”敗于唐朝后,開始心悅誠(chéng)服,頻繁派遣遣唐使學(xué)習(xí)中國(guó)文化和中國(guó)制度,兩國(guó)這才進(jìn)入真正相互了解的時(shí)代。

唐人眼里的日本:日本為大與君子之風(fēng)

唐代是中日文化交流具有代表性、也最密切的時(shí)期。唐人認(rèn)識(shí)日本人是從遣唐使開始的。而隨遣唐使被派遣往唐朝的,一般是留學(xué)生或僧人,學(xué)習(xí)的事物以儒家文化和佛教文化為主。過(guò)去日本與朝鮮半島友好之時(shí),會(huì)在朝鮮半島北岸登陸,然后經(jīng)陸路進(jìn)入唐朝。7世紀(jì)中葉,新羅統(tǒng)一半島大部分地區(qū),由于新羅與日本交惡,只得改為由海路直接前往中國(guó)。《新唐書 東夷 日本》載:“新羅梗海道,更繇明、越州朝貢。”從此,距離最近的唐朝港口城市明州便成了遣唐使登陸及離港的重要口岸。

許多詩(shī)人也與遣唐使結(jié)下了深厚的友誼,留下了許多贈(zèng)送遣唐使的詩(shī)篇。這些作品對(duì)于了解當(dāng)時(shí)日本人的形象,發(fā)揮了非常重要的作用。最有名的遣唐使當(dāng)數(shù)奈良時(shí)代遣唐使留學(xué)生阿倍仲麻呂,又名阿部仲滿,漢名晁衡(又作朝衡),字巨卿。《舊唐書》記載:“朝臣仲滿,慕中國(guó)之風(fēng),因留不去,改姓名為朝衡。”他在開元年間參加科舉考試,高中進(jìn)士,留唐任多項(xiàng)要職,最后官至光祿大夫、御史中丞,爵至北海郡開國(guó)公。當(dāng)時(shí)知名的詩(shī)人李白和王維都是他的好友。

天寶十二年(753年),晁衡因思念故國(guó),乘船回日本。王維寫了篇名詩(shī)《送秘書晁監(jiān)還日本國(guó)》送給他,序中這樣評(píng)價(jià)日本:“海東日本為大,服圣人之訓(xùn),有君子之風(fēng),正朔本乎夏時(shí),衣裳同乎漢制…………我無(wú)爾詐,爾無(wú)我虞。”這是王維的“日本觀”,也代表了唐人的“日本觀”。圣人之訓(xùn)、君子之風(fēng)、漢制衣裳等形象其實(shí)是日本人學(xué)習(xí)和模仿唐人的產(chǎn)物,唐代文學(xué)中的日本國(guó)和日本人形象,一定程度上算是唐人自我形象的復(fù)制或投射。

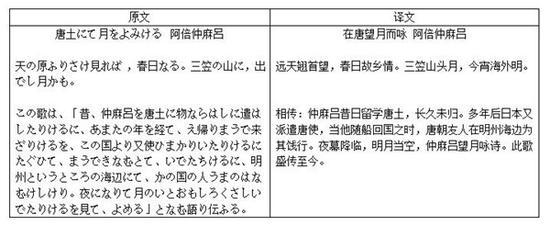

相傳晁衡隨船回國(guó)之時(shí),唐朝友人在明州海邊為其餞行。當(dāng)時(shí)明月東升,催人離情,他望月感慨,作《在唐望月而詠》(又名《明州望月》詩(shī))贈(zèng)友。這首和歌收錄于《古今和歌集》(后簡(jiǎn)稱《古今集》),盛傳至今。

后來(lái),晁衡在途中遭遇風(fēng)暴。李白以為好友在海難中遭逢不測(cè),次年于悲痛中揮下七言絕句《哭晁卿衡》,抒發(fā)思念之情。不過(guò)晁衡的運(yùn)氣不錯(cuò),船只是隨風(fēng)漂流到了嶺南道驩州(唐屬地,今屬越南),又被當(dāng)?shù)氐谋I賊襲擊,死了一百七十多人,但他與藤原清河居然奇跡般地生還。755年,他與十多名幸存者歷盡千辛萬(wàn)苦,又回到了長(zhǎng)安城。

宋人眼里的日本:神佛之國(guó)與為佛獻(xiàn)身

宋朝時(shí)期,官方往來(lái)雖然不如唐朝,但是民間往來(lái)和佛教傳播卻比隋唐時(shí)期更加頻繁。日本僧侶曾多次覲見宋朝皇帝,某種程度上起到了使節(jié)的作用,他們介紹日本的民俗風(fēng)物,同時(shí)接受皇帝的賞賜與封號(hào)。太宗時(shí),日本僧人奝然來(lái)華,受到了比遣唐使更高的禮遇。《宋史》云:“太宗召見奝然,存撫之甚,厚賜紫衣。”此外,他還被賜予宋版《大藏經(jīng)》及“法濟(jì)大師”號(hào)。寂照獲宋真宗召見,并獲賜紫衣及“圓通大師”號(hào)。成尋獲宋神宗召見,并獲賜紫衣、絹帛及“慈悲大師”稱號(hào)等。

宋人對(duì)日本人的形象往往從日本僧侶獲得。宋代文學(xué)作品中多刻畫日本人一心修佛、為佛獻(xiàn)身的精神。宋代羅大經(jīng)所著的《鶴林玉露》就贊揚(yáng)了日本僧人安覺刻苦修佛的精神,安覺居留中國(guó)十年,為了記誦佛經(jīng),竟不舍晝夜,使作者“其視此僧,怠有愧色。”

明州人樓鑰在《天童山千佛閣記》里,記載了日本禪宗初祖千光榮西的故事,“先是日本國(guó)僧千光法師榮西者,奮發(fā)愿心欲往西域,求教外別傳之宗,若有告以天臺(tái)萬(wàn)年為可依者。航海而來(lái),以師為歸,及遷天童西亦隨至居。”文治三年(1187年),榮西入宋后,先往天臺(tái)山萬(wàn)年寺,師從臨濟(jì)宗黃龍派第八代虛庵懷敝禪師問(wèn)道參禪。淳熙十六年(1189年)懷敝住持天童寺,榮西隨侍左右。榮西在天童寺時(shí),千佛閣建成年久,主持懷敞欲重修,但缺木料金錢,榮西知道后對(duì)懷敞說(shuō):“思報(bào)攝受之恩,糜軀所不憚,況下者乎?”因此慷慨援助,言歸國(guó)后將致良材以為助。榮西回國(guó)后,經(jīng)過(guò)籌集,果然派人渡海運(yùn)來(lái)巨木。此事刻畫了一個(gè)誠(chéng)于佛教、一諾千金的日僧形象。這一事跡也作為美談被載于當(dāng)?shù)氐胤街局校凇短焱轮尽肪矶d樓鑰撰《千佛閣記》中還說(shuō):“百圍之木凡若干,挾大舶泛鯨波而至。”

宋朝時(shí)期,寧波一帶多數(shù)的佛教寺院都與日本進(jìn)行過(guò)交流,歷史上多位日本僧人都渡海學(xué)習(xí),將當(dāng)時(shí)最新的佛教知識(shí)與文物帶回國(guó)內(nèi),奠定了日本發(fā)展佛教的基礎(chǔ)。宋人筆下的日本, 因此儼然一幅神佛之國(guó)的圖景,江少虞《宋朝事實(shí)類苑?仙釋僧道舊本僧》寫道:“國(guó)中專奉神道,多祠廟,伊州有大神,或托三、五歲童子,降言禍福事,山州有賀茂明沖,亦然。”

日本奈良國(guó)立博物館2009年7月18日至8月30日期間舉辦了“圣地寧波——日本佛教1300年之源流”展,并出版同名書籍。

日本僧侶除了向宋朝學(xué)習(xí)佛教文化,還把中國(guó)的建筑復(fù)制到了故土。1223年,日本曹洞宗祖師永平道元到中國(guó),曾到天童寺拜謁住持如凈。隨侍3年,師資相契,受曹洞宗禪法、法衣以及《寶鏡三昧》《五位顯法》等回國(guó)。1243年,永平道元在越前(今日本福井縣)開創(chuàng)永平寺,寺廟建筑布局幾乎完全沿襲天童寺,世人號(hào)稱“小天童”。

民間貿(mào)易往來(lái)也較唐時(shí)更頻繁,宋人還開始認(rèn)識(shí)日本的物品器具,如歐陽(yáng)修的《日本刀歌》、蘇軾的《鰒魚行》、蘇轍的《楊主簿日本扇》、梅堯臣的《錢君倚學(xué)士日本刀》等詩(shī)文中都 出現(xiàn)了日本方物,這是唐代不曾有過(guò)的。

元明人眼里的日本:蕞爾日本與狼子野心

元日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí),日本開始攻擊元朝屬國(guó)高麗(元朝時(shí)期,高麗處于半獨(dú)立狀態(tài),它也是元朝的征東行省)。武宗至大元年(1308年),在華日本商人不堪慶元(寧波)統(tǒng)治者的侵漁行為,用攜帶的貿(mào)易品硫磺焚燒城內(nèi)建筑泄憤。浙東道宣慰使司都元帥府、浙東海右道肅政廉訪司分司、慶元路總管府等官衙遭焚,民舍幾盡,天寧寺等寺院道觀被毀。元軍雖一路追擊,居然以“不能敵”狼狽收?qǐng)觥.?dāng)年史載“城郭,抄略居民”。這是日本人侵害中國(guó)本土最早的記載。此事給予元廷極大的震動(dòng),數(shù)次在朝上談?wù)摯耸隆4文昶咴拢瑯忻茉貉裕骸叭ツ耆毡旧檀俾討c元,官軍不能敵。”四年十月,樞密院又議:“慶元與日本相接,且為倭商焚毀。”

此時(shí),丑化的日本形象也隨之出現(xiàn),如“蕞爾日本”,“蕞爾日本”即“小日本”,“小日本”的說(shuō)法即在此時(shí)形成。元曲四大家之一的白樸《木蘭花慢。題闕》詞中還出現(xiàn)了“蕞爾倭奴”的描述:“蕞爾倭奴,抗衡上國(guó),挑禍中原。”

到了明朝中葉,朝廷腐敗,海防松弛,東南沿海倭患更加嚴(yán)重,因而出版了許多介紹日本的書籍。浙江是受倭寇之害最嚴(yán)重的地區(qū),而當(dāng)時(shí)定海(今鎮(zhèn)海)境內(nèi)的島嶼等地更是被倭寇占為巢穴,成為騷擾東南沿海的基地。明代民間最早以防倭抗倭為目的的著作便是定海縣城(亦是定海衛(wèi)城,今鎮(zhèn)海城區(qū))人薛俊的《日本考略》。該書于明嘉靖二年(公元1523年)初刊,出版的當(dāng)年就出現(xiàn)了因日本貢使?fàn)幷鎮(zhèn)蔚幕鸩浮疵鞒顕?yán)重的外交事件之一的“爭(zhēng)貢之役”(又稱寧波之亂、 宗設(shè)之亂)。

在此事件對(duì)薛俊有很大的影響,他更感到防備倭寇的必要,在嘉靖九年(公元1530年)將《日本考略》再版。《日本考略》全書共17篇(略)。薛俊在《寇邊略》中寫道:“狼子野心,剽掠其本性也。”在《沿革略》中又說(shuō):“又其性多狙詐狠貪,往往窺伺得間則肆為寇掠,故邊海復(fù)以倭寇目之,苦其來(lái)而防之密也。”他對(duì)日本人的認(rèn)識(shí)已經(jīng)沒(méi)有了唐宋書籍中的仁慈形象,取而代之的則是“狼子野心,剽掠其本性也。”《評(píng)議略》還收錄了一篇《楊文懿公與張主客論倭奴貢獻(xiàn)書》,來(lái)痛斥倭寇慘無(wú)人道的行為:“捕得孕婦,則計(jì)其孕之男女,剔視以賭酒,荒淫穢惡,至有不可言者。吾民之少壯與其粟帛席卷而歸巢穴,城野蕭條,過(guò)者殞涕于是。”他還寫道:“因肆奸譎,特拏舟載其方物戎器,出沒(méi)海道而窺伺我,得間則張其戎器而肆侵夷,不得間則陳其方物而稱朝貢。侵夷則卷民財(cái),朝貢則瞻國(guó)賜,間有得不得,而利無(wú)不得,其計(jì)之狡如是。” 可見薛俊把日本人的形象完全等同于倭寇的言行,他眼中的日本人形象已經(jīng)變得極其丑惡,不僅殘忍、兇悍,而且狡詐、貪婪。

倭寇只是日本人中的一部分,不能代表所有的日本人,稍后成書的《籌海圖編》的作者鄭若曾對(duì)此問(wèn)題則有較客觀的認(rèn)識(shí),“日本之民有貧有富,如攝摩、伊勢(shì)、偌左、博多,其人以商為業(yè),其地方街巷風(fēng)景宛若中華……無(wú)一人為盜。又如宮島,人不嗜殺,人有不平事,但請(qǐng)神廟罰錢……富而淑者,或登貢舶,或登商舶而來(lái)。凡在寇舶,皆貧者為惡者也。”

明朝時(shí)期,國(guó)人對(duì)日本人形象的認(rèn)識(shí)最終也沒(méi)有形成一言堂,文學(xué)作品中也不乏尚有仁德的日本僧人形象,如王行的《思緩堂》、王恭的《贈(zèng)倭僧》;文人也喜好與日僧結(jié)交。有“畫圣”之稱的日僧雪舟等楊來(lái)到中國(guó)后,不但能與豐坊、金湜等書畫家成為至交,而且還受到過(guò)明憲宗的褒揚(yáng)。

寧波籍旅日教師、研究員施凱盛老師,寧波市海曙區(qū)任天易同學(xué)對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)。

參考文獻(xiàn):

張志彪:《中國(guó)古代文學(xué)中的日本人形象》,《貴州社會(huì)科學(xué)》,2014年2月

李晨楠:《日商焚掠慶元事件考略》,《黑龍江史志》2014年第19期

方言:《唐宋文學(xué)作品中的日本僧侶形象》,《名作欣賞》2016年11期

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:古籍中日本人形象演變 日本人形象演變

更多

更多

中國(guó)制造助力孟加拉國(guó)首條河底隧道項(xiàng)目

中國(guó)制造助力孟加拉國(guó)首條河底隧道項(xiàng)目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)官員看好進(jìn)博會(huì)機(jī)遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)官員看好進(jìn)博會(huì)機(jī)遇 聯(lián)合國(guó)官員說(shuō)敘利亞約1170萬(wàn)人需要人道主義援助

聯(lián)合國(guó)官員說(shuō)敘利亞約1170萬(wàn)人需要人道主義援助 伊朗外長(zhǎng)扎里夫宣布辭職

伊朗外長(zhǎng)扎里夫宣布辭職 中國(guó)南極中山站迎來(lái)建站30周年

中國(guó)南極中山站迎來(lái)建站30周年 聯(lián)合國(guó)特使赴也門斡旋荷臺(tái)達(dá)撤軍事宜

聯(lián)合國(guó)特使赴也門斡旋荷臺(tái)達(dá)撤軍事宜 以色列前能源部長(zhǎng)因從事間諜活動(dòng)被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長(zhǎng)因從事間諜活動(dòng)被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來(lái)首開夜場(chǎng)舉辦“燈會(huì)”

故宮博物院建院94年來(lái)首開夜場(chǎng)舉辦“燈會(huì)”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國(guó)樞

詹國(guó)樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽(yáng)

黃信陽(yáng) 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠(chéng)法師

學(xué)誠(chéng)法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅