首頁>書畫·現(xiàn)場>訊息訊息

貢布里希:抽象藝術(shù)為什么會流行?

我們當中的每一個人無非就是一個這樣的閃光之物,是時間浪花中的一個小小水滴,在時間之流中流過,流入霧氣蒙蒙且不確定的未來。我們浮上來,環(huán)顧四周,還沒有來得及看清楚什么,便又消失了。在巨大的時間洪流里,根本看不到我們。一直有新的、更新的東西出現(xiàn)。我們稱之為命運的東西,無非是為自己這顆水滴在浪花上的一次升落而進行的掙扎。但是,即便這只是一個瞬間,我們也想要利用好,因為它值得我們花費力氣。

——貢布里希《世界小史》

今日談藝錄,借用了貢布里希在《世界小史》中的一段話來作為引言。以下文字同樣來自貢布里希,對于抽象藝術(shù),聽聽大師怎么說。

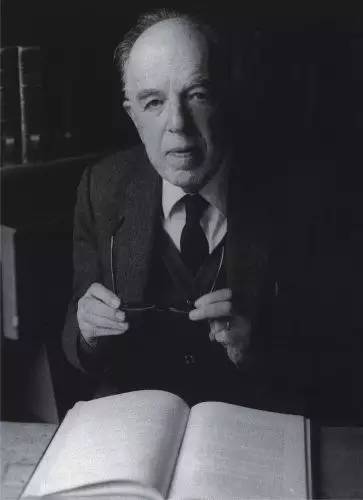

貢布里希

貢布里希

(以下文字中“我”為貢布里希本人)

《大西洋月刊》[Atlantic Monthly]的編輯約我寫篇關(guān)于我們這個時代抽象藝術(shù)流行的稿子,我的第一反應是不安:我在畫家、評論家中都有一些朋友,他們真誠地相信這些抽象藝術(shù)實驗。對他們來說,相信抽象藝術(shù)就是相信未來。他們會不會責怪我,說我?guī)椭橄笏囆g(shù)的敵人,幫助那種怠惰、屈從于慣性思維的力量,反對進步的腳步。我難道不該避開這么爆炸性的話題,寫些有關(guān)過去的、很少傷害任何人感情的題目嗎?我有各種理由采取這種辦法。因為我本來就不是一個真正的批評家:我對展覽的了解非常少,因此對抽象藝術(shù)的經(jīng)驗也就有限。不過最后,恰是誘使我逃避這次約稿的欲望讓我決定接受它。

因為我懷疑自己對抽象藝術(shù)的疑慮是相當?shù)湫偷模瑥亩业挠懻撟阋猿絺€人經(jīng)驗。那種唯恐錯投陣營的擔心,在一定情況下也許會得到尊重,但在藝術(shù)中,正如我想說明的那樣,這種擔心可能是災難性的。它會威脅到藝術(shù),把藝術(shù)貶低到僅僅是(對某一陣營)忠誠的標志。只要有了這種標志,好壞就無所謂了,對了就行。可在藝術(shù)中,唯有單獨一件作品才有所謂。假如我們屈從這樣一種觀點,認為屬于未來的藝術(shù)一定不能批評,那我們對藝術(shù)家就一點也幫不上了。

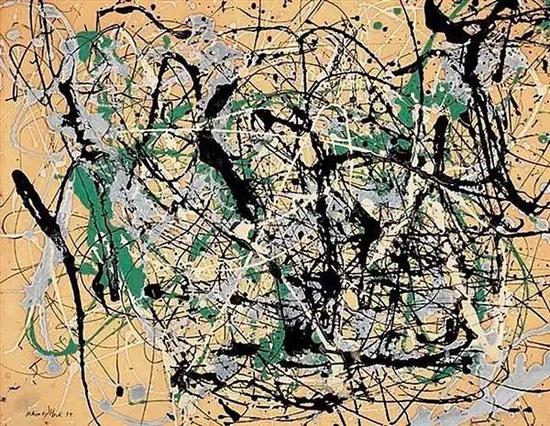

波洛克作品

波洛克作品

波洛克作品

波洛克作品

就像所有好的笑話一樣,這幅取自《笨拙》[Punch]的畫自有其嚴肅甚至悲劇性的一面。因為要是我們把它看作拿藝術(shù)家多蘭[Dolan]或者拿他的畫商麥格勞[McGraw]開涮的一個玩笑,那就錯失了這幅畫的主旨。我想,真正的笑柄是我們這些藝術(shù)史家,我們搞出了這些莊重的術(shù)語,到處傳播這樣的信念:藝術(shù)家們“進入”某個時期,好像行星進入星群,按照某種神秘的、預先注定的軌跡旅行。畫中的那位畫家待在自己的畫室里,四周環(huán)繞著還未售出的、模仿蒙德里安風格的畫,他不能自抑地進入了新的時期,或者說他認為自己不能自抑。他只是個工具,是感知“時代精神”的敏感的地震儀。多喝一瓶威士忌,他的形式宇宙可能就會改變。但是不論怎么說,想搞成這個樣子的可不是他。多蘭怎么做也無法改變歷史之流,他和麥格勞畫廊的老板都在這條河流中隨波逐流,不由自主卻并非沒有希望。因為一股意外之潮或許就能載著他們奔向富足。

是我夸大其詞嗎?當然是。我是故意夸大其詞。但我認為自己只是夸大其詞,并未無中生有。有些保守的批評家認為,現(xiàn)代藝術(shù)的主要麻煩在于繪畫變得太容易了,不過是潑灑顏料。可是對多蘭的意識形態(tài)的真正異議可能是,處于他的情況下,要當一名藝術(shù)家真是太難了。心理學上有個常識:沒有比完全不受約束的自由更難忍受的東西了。在這自由的負擔之上,再加上被人關(guān)注、談論、記錄的恐懼,你會發(fā)現(xiàn),要立足于今天的藝術(shù)自由之中需要怎樣堅韌的意志。藝術(shù)家很少外露他們的堅韌,盡管有時候他們想讓你相信他們很堅韌。想象一下多蘭面對畫布時的思想狀態(tài),他真的是面對存在主義者的噩夢,他要為自己的每一個決定、每一個行為負責,卻沒有任何常規(guī)可循,也沒有任何預期目標可以為之奮斗,只除了要求他創(chuàng)造出一點兒完全不同而又能認出是他的東西就行。難怪他要放棄責任,他要尋找一種美學信條,以便把自己對作品的責任置于別處,置于個人本能或者集體無意識,置于時代精神或者階級斗爭。

而他的公眾,由于受我們這些藝術(shù)史家所訓導,也學會了歷史地思考,他們熱切觀看這只貓要往哪兒跳,并且準備好了給每一跳貼上“新運動”的標簽,他們貼完了一個就等下一個。能讓批評家震驚的時代一去不返了。把一只舊長筒襪蘸飽顏料,掛在下一個展覽上,能期望的結(jié)果無非是你作為編織藝術(shù)[trickotage]的發(fā)明者被載入史冊。能投合人心嗎?能投合人心多久?問這種問題對于一位真正的藝術(shù)家來說是多么屈辱,而對于一個亞拿尼亞(Ananias,《圣經(jīng)》里的撒謊者,受圣彼得指責而暴斃——譯注)式的冒牌藝術(shù)家來說這又是多好的機會啊!

于克作品

于克作品

于克作品

于克作品

30年前,正是沃爾特·帕赫[Walter Pach]把亞拿尼亞這一生動的稱號用作一本書的題目。在那本書中,他痛斥藝術(shù)世界掌權(quán)者的膽怯,他們只圖安穩(wěn),買下或委托制作庸俗的低劣作品,華而不實、空洞無物的畫作——帕赫有殺傷力地舉了一大串例子。阿爾伯特·貝納爾[Albert Besnard]受鼎鼎大名的巴黎市委托,為其市政廳繪制的《氣象學》[Meteorology]就是這位批評家嘲笑的可怕畫作的極好例子:他正確地認定,該畫令人厭惡的原因是因為它一味地追求時尚。在帕赫看來,貝納爾是個亞拿尼亞,因為他不是個勤奮踏實的學院藝術(shù)家,他是個滑頭,從“現(xiàn)代藝術(shù)”中借了一些表面效果來遮掩自己的空虛無物,借來的效果包括背離理想美、展示狂放粗糙的筆觸等。貝納爾已經(jīng)被人遺忘了。但那位無所不在的抽象藝術(shù)家特雷布拉·德朗塞布[Trebla Dranseb]又怎樣呢?他是創(chuàng)造了圖125(請參見原著)的大師,如果能這么稱呼他的話,這件東西你在以前的展覽上肯定見過。我承認,他的東西看起來沒有貝納爾的東西那么令人不快,謝天謝地它沒有貝納爾筆下丑陋人體那做作的激情。但是沒有誰比帕赫更清楚,僅僅避免這種廉價的感傷是不夠的,他寫道:“廉價的美學輕浮不足道。”當然,我提到的這位新亞拿尼亞無非是阿爾伯特·貝納爾名字的倒寫,他的“作品”則是貝納爾畫作背景的一塊局部,關(guān)系顛倒過來而已。

羅斯科作品

羅斯科作品

羅斯科作品

羅斯科作品

我知道,我又夸大其詞了。但我夸大了多少?去年出了一套漂亮的書,題為《藝術(shù)與科學中的新風景》[The New Landscape in Art and Science],由喬治·凱派什[Georgy Kepes]編,劍橋的麻省理工學院出資贊助。供稿藝術(shù)家和贊助人的名單引人注目。在它光潔昂貴的書頁間我們看到安德烈·馬松一幅畫的復制圖片,其黑白效果看起來與我(列舉)的特雷布拉·德朗塞布有著驚人的相似。圖片下面有畫家本人寫于1953年的話:

……對我來說,與主流趣味相悖,是最有價值的東西……凡是被我們生活的社會所嘲弄、蔑視和不能理解的,都是未來的希望……

這些觀點也許很了不起,但是看到這兒,在這一上下文中,它們依舊顯得有些愚蠢。認真說起來,這樣的話實際在說,新風景——它們事實上迎合了主流趣味——必須被否定,而被此書開明的贊助者、市儈[philistinism]、平民和俗人所嘲弄的那些藝術(shù),才有希望和前途。這個前途我希望我們此生不要看到。

被籠統(tǒng)地叫做“現(xiàn)代藝術(shù)”的東西的確是開始于反抗靈魂中的欺騙,或?qū)μ摷賰r值的激烈反叛。新的贊助人階級突然得到意外之財,開始講排場,用廉價的庸俗窒息我們的城市和畫室,感傷主義垃圾被當成偉大的藝術(shù)。這讓真正的藝術(shù)家傷心,他們面對著公眾的忽視和嘲笑,繼續(xù)自己孤獨而冒險的道路。這些至少就是現(xiàn)代運動被珍視的傳奇,這傳奇中有充足的歷史事實元素,足以平息現(xiàn)代主義運動烈士墓前的批評之聲。或許,沒有人比安德烈·馬爾羅更生動地描述過這一近乎是宗教克制的因素,這種對于成功的誘惑的驕傲抵抗,這一抵抗使現(xiàn)代主義藝術(shù)運動變成社會中的一股道德力量。難怪這場運動帶著真正的鄉(xiāng)愁回顧起那些純正而受迫害的歲月,并愿意想象自己仍然在墳墓之中。危險的只是,這種矯飾也許會變成新的靈魂欺騙。

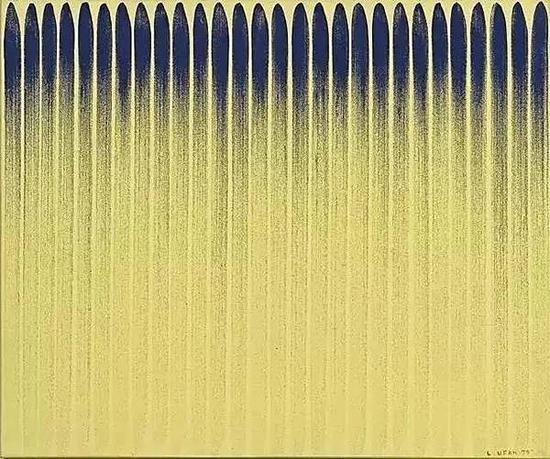

李禹煥作品

李禹煥作品

李禹煥作品

李禹煥作品

確實存在更緊迫的危險。這危險就在于,藝術(shù)時尚中否定規(guī)則的力量日漸增強。在這個大眾教育時代出現(xiàn)如此情況并不令人驚奇,畢竟,一切教育都開始于“不要/不能”。要是不想在公共場合丟面子,我們首先得學會應陔回避什么。就行為教養(yǎng)來說這是天經(jīng)地義,可是就藝術(shù)來說它卻導向不假思索地接受禁忌。這些時尚的“不要”掌握起來是如此容易。任何人都能毫不費力地學會一幅畫必須不能畫得像“照片”,也不能“有情節(jié)”,甚至不能讓人馬上感到甜美。畫一幅德朗塞布那樣的畫總是保險的。把你家墻上描繪漂亮女子的、泄露底細的版畫摘下來吧,美女相片太俗了,給你的房間換一張抽象畫,就等于宣布自己和正確的事情站在一邊,和未來站在一邊,和那張抽象畫的不管什么意義站在一邊。要是你還沒有喜歡上它,可能是你自己的錯,畢竟,只要足夠努力,只要在艱苦道路的盡頭有增強自尊的希望等著回報,還有什么是不能讓自己努力喜歡的?

當然這樣的情況也有光明的一面。在藝術(shù)已失去了那么多用處的社會里,讓藝術(shù)保有“標志”功能可能也值了。畢竟它不是壞陣營的標志。經(jīng)驗表明掛著這類抽象畫的房問可能會引發(fā)和鼓勵最刺激的談話,最少受偏見和偏執(zhí)的左右。它將鼓勵人們探索、實驗、容忍不循規(guī)蹈矩者的觀點,這些可能是安德烈·馬松最想表達的,也是西方世界最珍貴的傳統(tǒng)。因此,只要極右和極左兩派都攻擊抽象藝術(shù),視其具有毀壞性,人們就幾乎都會驕傲地站在抽象藝術(shù)一邊。

可是我們按這種19世紀的政治思想來給世界分類還要持續(xù)多久?我們把知識生活“極端化”為“進步的”和“反動的”、“左傾的”和“右傾的”,這樣還要持續(xù)多久?這些術(shù)語和觀念,說到底,不是自然產(chǎn)生的。它們一度從法國大革命的希望與夢想中獲得了自身的含義,那時各黨派開始在從“右”到“左”的政治范圍內(nèi)給自己排位,一邊是代表過去,一邊則代表未來。可是一旦我們停止相信歷史進步的無情腳步,一旦我們拒絕把自己想象為在歷史的洪流里隨波逐流,我們就發(fā)現(xiàn),在尚未測繪的時間海洋上,正是我們自己要為自己的航向負責。要是我們選擇德朗塞布,他沒準就成了我們的未來。但是我們難道不能做出更好的選擇嗎?

在生活的各個方面,過于簡單化地看待歷史和人類命定目標的觀點最近讓位給了樸素的經(jīng)驗主義。這對藝術(shù)應當是個福音。在批評藝術(shù)中的某些方面時害怕被人發(fā)現(xiàn)自己投錯了陣營,這已給理性討論帶來傷害太久了。說來像悖論,上述害怕和擔心已經(jīng)威脅到西方傳統(tǒng)中最重要的東西——現(xiàn)代藝術(shù)本意要加以保護的東西——實驗精神。

這個斷言也許要略做說明。在科學領(lǐng)域,我們所談的“實驗”是指一些定義明確、范圍清楚的事物。這種實驗是用于證實或反駁某個有關(guān)自然性質(zhì)的科學理論。就進步最恰當?shù)谋疽舛裕@樣的科學實驗有助于科學進步,哪怕其結(jié)果僅僅是更大、更好的汽車、炸彈或者空間飛船。當然,要緊的是,對于實驗的成功與否,存在可以判斷的公共標準。

“探索”、“實驗”這樣的詞在藝術(shù)中僅僅是一些模模糊糊帶有優(yōu)越感的詞,假如它們的目的是為了欺詐性地給畫室套上科學實驗室的光環(huán),那我們就得追究一下成功和失敗的標準。顯然,這種標準無法像在科學中那樣明確,同樣明顯,一次藝術(shù)實驗的“成功”不能等同于公眾的喝彩。可是除了把理論付諸實驗,盡可能理性地加以探討,檢驗理論能否解釋得通,我看不出還有什么辦法能討論藝術(shù)的“理論”,評估它們的價值。

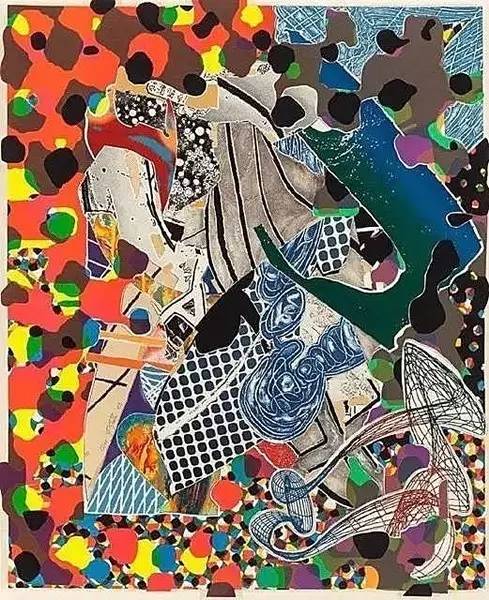

斯特拉作品

斯特拉作品

斯特拉作品

斯特拉作品

正是在這兒,抽象或者說非具象藝術(shù)提供了最明顯的實例。抽象藝術(shù)實驗所依據(jù)的理論遠比一般認為的要老。將近90年前,英國批評家菲利普·吉爾伯特·哈默爾頓[Philip Gilbert Hamerton]注意到一種奇怪的藝術(shù)傾向正在巴黎的極端古典派中獲得影響。“他們開始對以任何方式依賴主題的藝術(shù)表示輕視……”這種主題,哈默爾頓在1867年報道說,就像法國報紙作為添頭送給訂戶的免費書,被人們看作低廉的無關(guān)之物。

他們認為,繪畫像報紙一樣,應當提供自己的而不是別人的什么貨。他們覺得,屬于繪畫的特殊的貨就是視覺的曲調(diào)與和聲,它是一種視覺音樂,含義和敘述與用耳朵聽的音樂一樣豐富,此外別無他物……在畫一位女子時,畫家對女子個人并未有絲毫興趣,對畫家來說,這女子不過是些美的、隨機安排的形體,不具人格的和聲和曲調(diào),用來看而不是用來聽的和諧音樂。對許多讀者來說,人的心智似乎永遠不可能達到這一狀態(tài),以至于可以生活在藝術(shù)抽象的圣殿深處,只把外部世界看作可見的形態(tài)。以上所述并非夸大之語,它們確實是真實的,是現(xiàn)代人的真實寫照。

哈默爾頓顯然一直保持著對這股藝術(shù)新潮的興趣,因為差不多30年后,他又在《風景畫中的想象》[Imagination in Landscape Painting]中描述了這樣一種心智的狀態(tài):

能夠從風景甚至顏料的偶然組合中感知色彩和形式之間最微妙的關(guān)系,就像透納[Turner]讓三個孩子用水彩亂涂亂畫,直到適當一刻他突然叫停。這些研究和練習或許很容易被譴責為胡鬧,甚至背棄自然,但這樣的方式肯定不是對藝術(shù)的背棄,因為或許有一種不帶含義的色彩音樂,它由想象發(fā)明出來,就像不帶含義的有聲音樂,或者至少說,其含義除用自身的語言外,不可能借助其他語言來表達。

讀著這位一半被人遺忘的維多利亞時代批評家的話,我們很驚奇“抽象”藝術(shù)的實驗沒有在當時就展開,而是拖延到20世紀的第一個十年才開始。這些實驗的實施當然是對的,由于這些實驗的現(xiàn)代運動精神,藝術(shù)家才敢于以比他們的維多利亞前輩更大膽的精神,探索形和色的潛力。但是我們怎么來決定哪些實驗是成功的,哪些是失敗的?

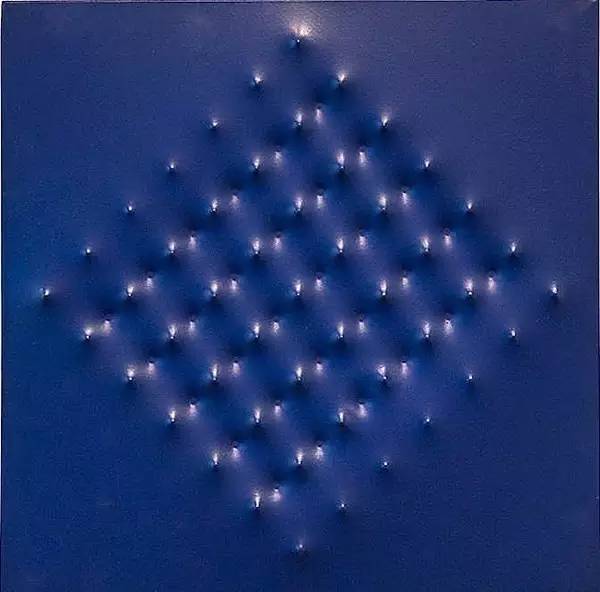

克萊因作品

克萊因作品

克萊因作品

克萊因作品

正是在這樣一個具體的案例中,“進步教”對于藝術(shù)進步的危險才最容易展現(xiàn)。哈默爾頓稱為“藝術(shù)抽象的圣殿深處”的地方已被大批崇拜者擠滿,被鼓動者煽動,朝著教派的偶像五體投地。但是有句德國老話說“虔誠的圖像常常是糟糕的畫”。這些受藝術(shù)附帶物的吸引而產(chǎn)生的興趣,與對藝術(shù)主題的興趣同樣是對藝術(shù)本身的背離。這就使得我們很難從理性的角度討論抽象藝術(shù)的實驗到底成不成功。

對我來說,似乎確實存在彩色音樂一樣的畫作,康定斯基的布上油畫確實令人愉快,蒙德里安還有尼科爾森的圖形也令人尊敬,引人入勝。他們的作品中有許多都比德朗塞布和多蘭(不論他的早期還是晚期)登在《笨拙》上的作品要更好,更有趣,更有獨創(chuàng)性。但即使登在《笨拙》上的那些作品,也有些相對較不空洞。可是當我嚴肅地把我對最好的“抽象”油畫的反應與某些對我有意義的杰出音樂作品進行比較時,這些抽象畫便黯淡下去,淪入僅僅是裝飾品的世界中。

抽象畫實驗的這一相對失敗,其理由不難找,音樂遠不只是一系列聲音的結(jié)構(gòu)形態(tài),音樂的主題發(fā)生著變化。主題經(jīng)歷了一系列轉(zhuǎn)換和變化,在形式多樣的韻律和音調(diào)間豐滿起來,并凱旋般地再次出現(xiàn)。繪畫當然缺乏時間的維度。因而,平心而論,繪畫對形與色的組合應當比作樂器中的一根弦,而不是一首交響樂。

在音樂中既有令人驚悸的弦奏,也有空寂的弦奏。由學生根據(jù)傳統(tǒng)“基本功”要求照著練習樂譜彈出的基礎(chǔ)練習曲是一種弦聲,由豐富多變、機敏的管弦配器增強效果的迷人演奏也是一種弦聲。可是最好的單弦能有多好?就連精練的安東·韋伯恩[Anton Webern]也從未曾將他的音樂沉思減少到各種調(diào)子在同一刻一齊鳴響,而這恰是畫家在四方面框之內(nèi)所能給我們的一切。

有理由說,主題給藝術(shù)帶來的并不僅僅是“附帶的興趣”,還包括另一維度的關(guān)系發(fā)展。不論哈默爾頓先生記載的古典畫家怎么認為,作品母題——不管是人體還是靜物——確實發(fā)生了變化,在它們轉(zhuǎn)變?yōu)樾螒B(tài)與色彩時被變形或扭曲了。這種情況,正如畢加索和克利始終明白的那樣,都屬于我們稱之為繪畫的復雜結(jié)構(gòu)。

只有允許形式在時間的維度中發(fā)展,例如在電影媒介中那樣,才能公平地把純粹的形狀和音樂相比。沃爾特·迪斯尼[Walt Disney]的《幻想曲》[Fantasia]的不成熟和膚淺使音樂和繪向這兩種藝術(shù)的對壘有些蒙羞,而其他實驗義那么難于在公眾生活中一見,這或許挺遺憾的。可能存在這樣的電影:其中形朝著一個目標發(fā)展,有如交響樂的主題,在這兒沖高,發(fā)出意外的光彩;在那兒收縮,陰暗沉郁。這樣一種藝術(shù)甚至有可能逐漸形成規(guī)范的框架,就像西方音樂那樣。那是一種期望的系統(tǒng),哪怕音樂家反對這個系統(tǒng),他也得在這個系統(tǒng)中創(chuàng)造音樂。我們怎么知道這些實驗何時才算成功呢?只有當它們本身被我們欣賞,而不論歷史原因,就像我們欣賞莫扎特的《G大調(diào)弦樂小夜曲》一樣,這藝術(shù)實驗才算成功。那句臭名昭著的“我對藝術(shù)什么都不懂,但我知道自己喜歡什么”常常被講述藝術(shù)欣賞的書籍批為荒謬之見。然而,它或許能成為一種新藝術(shù)的奠基石。

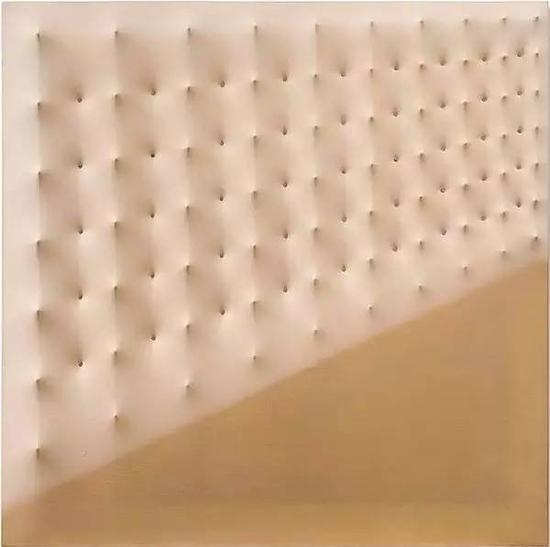

卡斯泰拉尼作品

卡斯泰拉尼作品

卡斯泰拉尼作品

卡斯泰拉尼作品

我選擇音樂理論來說明非具象藝術(shù)并不是因為音樂是唯一的非具象藝術(shù),而是因為音樂是最古老同時也最清晰的非具象藝術(shù)。我知道還有別的非具象藝術(shù)。例如,筆跡學[graphological]藝術(shù)是以符號和筆跡的富有表現(xiàn)力的特性為基礎(chǔ),還有烹調(diào)藝術(shù)則依賴于色素的賞心悅目。所有這些都含有一定的真理,甚至一絲平凡瑣碎。它們應當?shù)玫津炞C,有時甚至應當在實驗室里進行驗證,以便了解它們究竟能把我們帶到多遠。我們?yōu)槭裁匆虉?zhí)地堅持科學與藝術(shù)之間存在著對立?這種對立只能使藝術(shù)變得隱晦、本能。而且肯定難以接近理性的討論。這是遭到沃爾特·帕赫抨擊的廉價美學,在心理學和歷史學里都找不到根基。許多科學家都曾證實創(chuàng)造性的夢想在他們的科學工作中所扮演的角色,這些夢想通過艱苦和富有靈感的工作,被錘打成理性的理論。另一方面,許多藝術(shù)家在運用智性的力量時都顯出了足以與科學先驅(qū)們相匹敵的洞察力和專注力。認為藝術(shù)只是純粹情感的宣泄,是一種表達或者一種自發(fā)的本能,以及《笨拙》雜志上多蘭(對藝術(shù))的信仰,這些都是浪漫主義對靈感的信仰的一個低劣變體。

兩千年前,圣保羅曾經(jīng)面對過相似的變體。參加基督教第一次集結(jié)的教眾們經(jīng)歷了奇怪的狂熱,他們“用方言說話”,念叨著仿佛受到神啟的喃喃之語。而所有出于類似情形,急于用方言講述藝術(shù)的批評家都應當深思使徒保羅在《哥林多人前書》中寫下的話:

弟兄們,我到你們那里去,若只說方言,不用啟示,或知識,或預言,或教訓,給你們講解。我于你們有什么益處呢?

就是那有聲無氣的物,或簫,或琴,若發(fā)出來的聲音沒有分別,怎能知道所吹所彈的是什么呢?

我感謝神,我說方言比你們眾人還多。

但在教會中,寧可用可聽懂的說五句教導人的話,強如萬句方言……

康定斯基作品

康定斯基作品

康定斯基作品

康定斯基作品

這些話在那些終于擺脫了語言規(guī)范的狂熱激進分子聽來,想必是多么反動啊!但我們不禁要想,假如前人不曾筑起一道堤壩阻擋住非理性的潮流,使教會得以使用和保存這些文本和原則,從而以此為根本基礎(chǔ)復興理性,假如不是這樣,那么西方文明怎么會麥存下來?

關(guān)于作者

貢布里希,全名:E.H。貢布里希(sir E.H.Gombrich)(1909—2001),英國藝術(shù)史家。貢布里希出生于一九O九年三月三十日,于奧地利首都維也納,后移居于英國并加入英國國籍。早年受教于維也納大學,并獲得博士學位。1939—1949年供職于英國廣播公司偵聽部。1936年和伊爾莎·海勒(Ilse Heller)結(jié)婚;一子。2001年11月3日在英國逝世,享年92歲。

編輯:陳佳

關(guān)鍵詞:貢布里希 抽象藝術(shù) 為什么會流行

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇 聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜

聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅