首頁>收藏·鑒寶>資訊資訊

柏林藏庫木吐喇漢風和回鶻風壁畫殘塊

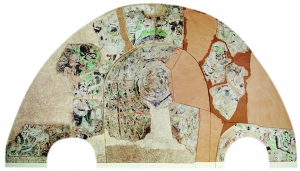

在1902至1914年間德國探險隊多次到吐魯番探察后,柏林國家博物館的亞洲藝術館就一直是從庫木吐喇割取運走的壁畫的收藏地。但至少有一幅大型的庫木吐喇壁畫在早 期壁畫修復保護的過程中被錯誤拼接。中國學者注意到此類失誤,并開始對其他庫木吐喇洞窟的壁畫進行重新分屬歸類。這造成了進一步的困惑。本文旨在基于現(xiàn)存文獻來回答疑問。

飛天洞 (庫木吐喇第45號窟)

庫木吐喇第45號窟——飛天洞的地理位置非常特殊,單獨坐落在一個深谷的尾端。在德國考察隊拍攝的照片中我們可以清楚看到飛天洞的形貌。這種獨立的位置可能 是用作冥想結束后的通道,但在這個石窟內部的裝飾中我們看不到任何特殊的標志來證明這樣的猜想。根據(jù)龜茲研究院研究中心主任苗立輝的觀點來看,這一石窟內 的圖畫和華嚴宗的思想比較接近。目前有中國學者認為這一石窟建造于盛唐或中唐時期,但苗立輝認為該石窟是建于之后的宋代。在我看來,苗立輝的這一推斷用于 比較其他唐代的庫木吐喇石窟,以及晚唐和五代十國早期的敦煌石窟時,在時間層面上而言可能太往后了一些。更有趣的是,這些畫在門上方的大型壁畫和大英博物 館所收藏的一些便攜式的橫幅畫在表現(xiàn)手法上非常相似,尤其在那些對手部的精致描繪中我們更能感受到這一點。雖然我們現(xiàn)在在畫面中已經看不到佛陀的形象,但 是對佛陀的長袍以及手部還是可以進行研究。長袍的褶皺以及手的動作被寫意的線條精細地描繪出來——這里的手指被描繪得非常優(yōu)雅,而不是像之后10世紀的畫 面所表現(xiàn)的那樣,手部被很粗略地描繪,手指末端只用圓形的指甲被簡單地表現(xiàn)。

在柏林亞洲藝術博物館所收藏的一幅表現(xiàn)欄桿的畫中,我們發(fā)現(xiàn)了運用在表現(xiàn)極樂世界上的類似構圖。在這幅畫中,欄桿以非常簡單且平面的形式被描繪出來。因此,我們可以認為這幅畫所表現(xiàn)的是一種從唐代衍生出的區(qū)域性風格。

然而,關于人物面部的描繪與我們所知的在敦煌壁畫中的表現(xiàn)方式似乎有著不同。圓形的臉(和中國藝術大部分時期所表現(xiàn)的臉相比)是龜茲和肖爾楚克,或者是圖木舒克地區(qū)壁畫不變的基本特征。之后,這也是吐魯番回鶻藝術的主要特征之一。在庫木吐喇第45號窟所看到的這種區(qū)域性風格可能是我們研究回鶻藝術的第一步, 并且這種風格也出現(xiàn)在11世紀的敦煌石窟中。是否存在這樣一種同10至11世紀敦煌壁畫的聯(lián)系:很有可能有使者把這種風格從龜茲帶到了沙洲。對敦煌歷史材 料的研究將對這一猜想的建立起關鍵作用。

Nirwana石窟 (庫木吐喇第12號窟)

由于11世紀初敦煌藏經洞的失竊事件,文本資料變得非常稀少,因此我們對于區(qū)域性藝術之間聯(lián)系的了解和研究也變得更加碎片化。我們只能依靠對風格的分析以及壁畫的宗教 性規(guī)劃,以及供者的服裝特征來更多地了解敦煌自身藝術的發(fā)展。我認為這些來自庫木吐喇的碎片化材料在研究中被忽視了,因此我們提供更多的附加線索來促進對 敦煌藝術的研究。這里有一個例子能很好地說明我的觀點,即柏林中亞藝術博物館所收藏的一幅來自庫木吐喇Nirwana Hoehle的最大的壁畫。至今我們都不能對其地理位置和石窟的數(shù)量給出明確的說明。直到最近,我們才能斷定這個石窟是屬于第38號窟,那幅最大的壁畫正 來自于這個石窟——曾經環(huán)繞于柱子上的壁龕,其內容描繪的是天魔軍隊的進攻(the Attack of Mara‘s Army)。 然而,庫木吐喇第38號窟的空間并不適合表現(xiàn)這樣的龐大豐富的畫面。此外,在那個石窟里仍然保留著一些現(xiàn)在還可以看到的壁畫。可能的情形是,這幅大型壁畫 在早期的保護中被拼錯了。由于文獻資料中的這些不確定性,中國的學者開始質疑格倫威德爾對于Nirwana Hoehle石窟的陳述。有學者認為,格倫威德爾對于該石窟的定位是錯誤的,第10號或第12號窟才是它的真正位置。

Nirwana石窟的墻壁上有兩個壁龕用來放置佛像,這一布局的特殊性使得這個石窟非常與眾不同。這些壁龕被格倫威德爾用素描清晰地記錄下來,并且在照片中我們也可以看 到,這些文獻記錄都在勒柯克出版的著作中可以看到。由于糟糕的保存,這些壁龕無法被考察,龜茲研究院的出版物中對第10號與第12號窟的記錄中也無法找到 關于它們的描述。借助于一張高分辨度照片,我們得以將照片中石窟的細節(jié)放大,從而清楚地辨識到在緊那羅窟(庫木吐喇第16號窟)周圍的那些石窟群。在照片的右邊我們可以看到一些細節(jié),由此,我們現(xiàn)在可以斷定Nirwana石窟的準確位置是在庫木吐喇第12號窟。

結論

勒柯克正確地鑒別了緊那羅窟(庫木吐喇第16號窟)的風格,在他看來,緊那羅窟“最具有漢族風格”,并且是在所有漢風與回鶻風的石窟中發(fā)展最為完善的。勒柯克還認為,緊那羅窟是這些石窟中年代最晚的,其他的石窟都可以追溯到8世紀之前。在勒柯克所處的年代,他不能夠完全了解在9至10世紀敦煌石窟風格的發(fā)展 情況,在當時出版的著作中,學者們也常常會遺漏對盛唐時期風格的描述。中國的學者已經研究并核實了幾個單獨的石窟,但在研究過程中也不可避免地會出現(xiàn)歧 義。由此我們可以看出,對石窟壁畫的研究工作是充滿困難的。

根據(jù)上文的敘述,我們現(xiàn)在可以試探性地總結出上述提到的三個主要石窟的年 代。我們知道在中唐時期,敦煌和庫木吐喇石窟壁畫的風格達到了巔峰,在之后的五代十國時期,壁畫的風格變得較為粗略和單一,用色也不豐富,同時,伴隨著對大量裝飾物(比如背景處的光暈)的使用。這種對裝飾物的使用一直持續(xù)到回鶻風格時期。

在這里,我們可以把上文中提到的觀點總結為以下三點:

1。 緊那羅窟(庫木吐喇第16窟)——典型的中唐時期石窟,其中的壁畫可能創(chuàng)作于9世紀早期。緊那羅窟的布局和敦煌石窟不同,它具有龜茲地區(qū)石窟的那種柱形結構,但是在其他方面,緊那羅窟內的裝飾同9世紀初敦煌石窟以及便攜式橫幅畫的風格相類似。在緊那羅窟內,豐富的色彩和主題被加以運用,此外,在風景中對于 花卉以及植物的描繪手法也可以和中唐時期的敦煌壁畫相比較。

2。 飛天洞(庫木吐喇第45號窟)——因其具有獨立的地理位置,飛天洞無法像庫木吐喇第16號窟一樣與周圍的其他石窟進行比較,這個困難曾使很多學者感到困惑。飛天洞的風格顯示出了9世紀晚期區(qū)域性風格的變化。關于飛天洞與其他石窟的比較,我不只是局限在敦煌石窟,也還有一些便攜畫,尤其是大英博物館收藏的便攜畫。飛天洞所表現(xiàn)出的區(qū)域性特征在于它具有當?shù)氐耐禄鹆_族風格,這種特征我們無法在完全是漢族風格的庫木吐喇第16號窟內看到。很有可能的是,吐火羅 族風格中所運用的比如人物的臉都畫為圓形等手法,在當時的贊助人之間很受歡迎。此外,在我的書中我也提到過這一點,就是飛天洞的風格也表現(xiàn)出吐魯番地區(qū)回 鶻風格的成熟發(fā)展,不過在書中,我還沒有意識到龜茲和吐火羅藝術的重要性,這對于建立飛天洞與之后喀喇沙爾和吐魯番藝術特點之間的聯(lián)系是不利的。我一度認 為回鶻統(tǒng)治者在10世紀從摩尼教皈依到佛教時,曾委托藝術家在創(chuàng)作時發(fā)展已有的佛教藝術,同時選擇和匹配符合統(tǒng)治者觀點的藝術元素,并將它們運用在創(chuàng)作內。

3。 Nirwana石窟(庫木吐喇第12號窟)——起初被認為是在庫木吐喇第38號窟,之后中國學者推倒了這個觀點,原因我已在上文中陳述過了,通過現(xiàn)有的照片資料,我們可以確定Nirwana石窟是在庫木吐喇第12號窟。這一石窟表現(xiàn)出區(qū)域性風格之后一個階段的發(fā)展。又一次地,我們可以發(fā)現(xiàn)其中的風格與敦煌 10世紀晚期壁畫中,對人物臉部、裝飾物、色彩等方面的表現(xiàn)有類似之處。基于我在書中所寫到的,在Nirwana石窟中所發(fā)現(xiàn)的一些重要的回鶻風格元素可 以讓我們進行這樣一種猜測,即在這一時期,敦煌正處于回鶻統(tǒng)治之下,這一時期的藝術影響可能來自于西部。Nirwana石窟可以和飛天洞內一些圖像元素做 類比,不過這屬于下一階段對于“回鶻風格對敦煌藝術的影響”這一話題的研究了。根據(jù)照片資料,我們可以看到在庫木吐喇第12號窟內的壁畫上已經出現(xiàn)回鶻的 施主,在墻面上我們也能觀察到一種早期更傳統(tǒng)的風格。

我希望在未來的幾年,在中國學者的幫助下我能夠繼續(xù)一步步地收集證據(jù)來證明我在上文中的一些猜想。我們還需要大量的調查來給這些疑問提供滿意的答復。只有通過與龜茲研究院的緊密合作,以及對柏林、圣彼得堡和龜茲當?shù)厮詹氐哪切┍诋嫐垑K的研究才能解決我們的疑惑。

(作者系德國柏林亞洲藝術博物館中亞部主任,本文系節(jié)選,劉清越翻譯,由中國美術學院供稿。)

編輯:陳佳

關鍵詞:柏林藏 庫木吐喇漢風 回鶻風 壁畫殘塊

廣西防城港邊防查獲537件鱷魚制品

廣西防城港邊防查獲537件鱷魚制品 納布盧斯文化藝術節(jié)

納布盧斯文化藝術節(jié) 波蘭紀念斯摩棱斯克空難7周年

波蘭紀念斯摩棱斯克空難7周年 瑪拉拉·尤薩夫扎伊獲任聯(lián)合國和平使者

瑪拉拉·尤薩夫扎伊獲任聯(lián)合國和平使者 大連至美國西部集裝箱遠洋干線開通

大連至美國西部集裝箱遠洋干線開通 布拉格蝴蝶展開幕

布拉格蝴蝶展開幕 國際空間站三名宇航員返回地球

國際空間站三名宇航員返回地球 韓國"世越"號沉船抵達木浦新港

韓國"世越"號沉船抵達木浦新港

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅